Webマーケティング用語集ガイド|レベル別に意味・正しい使い方・覚え方をプロが解説

- 2025.07.22

- マーケティング

- webマーケティング, 初心者, 未経験, 用語

「今日の会議、CPAが高騰しているから、まずはCVRを改善するための施策を考えよう」

もしあなたがWebマーケティング担当になったばかりなら、こんな会話に戸惑うのはごく自然なことです。

Webマーケティング用語とは、CVR・SEO・LPなど、Web集客や分析の現場で日常的に使われる専門用語のことです。略語やカタカナ語が多く、初心者は「意味は分かったけれど、実務でどう使うの?」とつまずきがち。

専門用語がまるで自分だけに通じない呪文のように感じられ、話の目的や施策の狙いが見えにくくなってしまいます。そうなるとチームの議論に入れず、不安や焦りを感じるのも無理はありません。

でも安心してください。

この記事は単なる「用語集」ではなく、初心者がまず押さえるべき基本用語をレベル別に整理し、言葉の意味だけでなく「現場でどう使うか」「会話での具体例」「覚え方のコツ」まで実務目線で解説する実践ガイドです。本質を理解すれば、用語は怖くなくなり、次の会議では自信を持って発言できるようになります。

- 1. 用語学習の前に!Webマーケティングの「目的」と「全体像」を理解しよう

- 2. まずはこれだけ!最優先で覚えるべき必須用語10選

- 2.1. 「SEO(検索エンジン最適化)」:Web集客の王道施策

- 2.2. 「 コンテンツマーケティング」:価値ある情報でファンを育てる手法

- 2.3. CV(コンバージョン):Webサイトにおける「最終目標」地点

- 2.4. CVR(コンバージョン率):施策の「成功確率」を示す指標

- 2.5. CPA(顧客獲得単価):広告の「費用対効果」を見極める指標

- 2.6. LP(ランディングページ):訪問者が「最初に着地する」ページ

- 2.7. PV(ページビュー):ページが「見られた回数」の合計

- 2.8. UU(ユニークユーザー):サイトを「訪れた人数」

- 2.9. CTR(クリック率):広告やタイトルの「魅力度」を測る数字

- 2.10. ROI(投資収益率):事業全体の「利益率」を判断する指標

- 3. 【分野別】基本から応用まで!Webマーケティング用語26選

- 4. なぜ覚えられない?原因と効果的な5つの覚え方

- 5. 「で、いつ使うの?」具体的な活用シーンを会話例で紹介

- 6. Webマーケティング用語に関するQ&A

- 7. まとめ

用語学習の前に!Webマーケティングの「目的」と「全体像」を理解しよう

早くWebマーケティング用語を一つでも多く覚えたい、その気持ちはとてもよく分かります。ですが、少しだけ回り道に思えるこのステップが、実はあなたの学習効率を何倍にも高めてくれます。まず最初に目的と全体像、この二つをしっかり押さえることで、これから学ぶ一つひとつの用語が持つ本当の意味と重要性を、しっかり捉えることができるようになります。

Webマーケティングの目的は「売れる仕組み」をネット上に作ること

Webマーケティングの目的は、一言でいえば「自社の商品やサービスが売れる仕組みを、インターネット上に作る」こと。

これは、チラシ配りや訪問営業の代わりとなる活動です。WebサイトやSNS、動画といった様々なメディアを使い、顧客とコミュニケーションを取ります。そして、最終的に売上や利益に繋がる行動をユーザーに起こしてもらう。これが、私たちマーケターの主な仕事です。

単にPV(ページビュー/閲覧された回数)を増やすことや、「いいね」をたくさんもらうことがゴールではありません。それらはあくまで、目的を達成するための途中経過の指標。常に見据えるべきは、ビジネス全体の成果にどう貢献するか、という視点です。

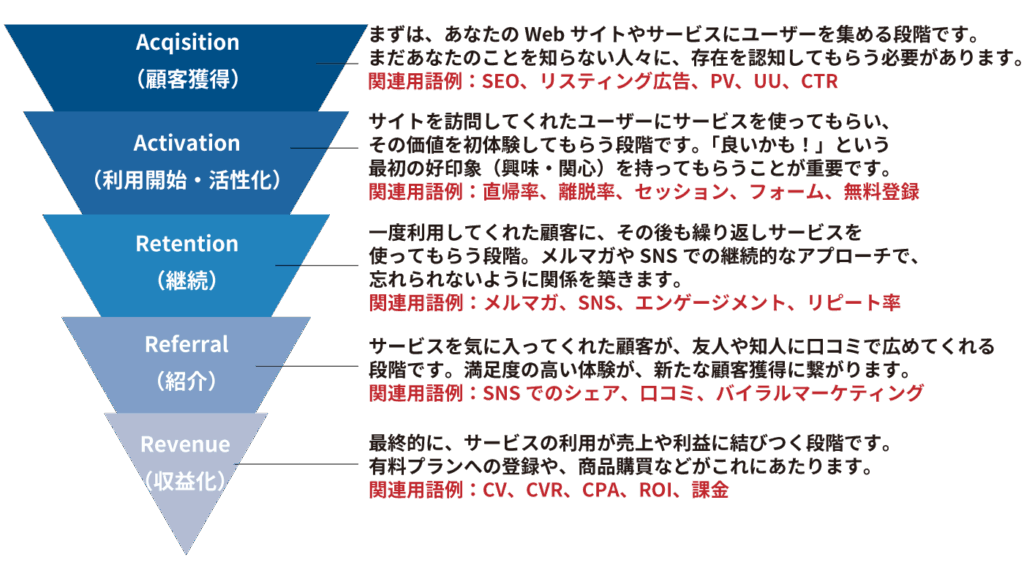

全体像のフレームワーク「AARRR」で用語の立ち位置を知る

「売れる仕組み」で役立つのが、「AARRR(アー)モデル」というフレームワークです。これは、顧客があなたのサービスを知り、購入し、ファンになるまでの一連の流れを5つの段階に分けた、非常に分かりやすいナビゲーションだと考えてください。

このように全体像を把握していると、例えば「CPA」という単語が出てきたときに、「ああ、これは収益化(Revenue)の段階で、広告の費用対効果を測る指標だな」と、瞬時にその役割と重要性を理解できるようになります。

まずはこれだけ!最優先で覚えるべき必須用語10選

Webマーケティングには数多くの専門用語がありますが、すべてを一度に覚えようとする必要はありません。ここに並ぶ10個は、分野を問わず、企業のWeb担当者であれば誰もが使う言葉ばかりです。この10個を理解するだけで、これまで呪文のように聞こえていた会議や資料の内容が、驚くほどスッと頭に入ってくるようになりますよ。

「SEO(検索エンジン最適化)」:Web集客の王道施策

Googleなどの検索結果で、自社サイトを上位に表示させるための一連の施策です。

検索ユーザーは目的意識が高く成約につながりやすいため、SEOはWeb集客における「王道」の手法とされます。広告のようにクリック課金がなく、上位表示できれば低コストで安定的に集客できる強みがあります。

現場での使い方(会話例)

NG例 ✕:「SEOをやればすぐ順位が上がりますよね?」

→(※SEOは即効性がなく、継続と改善が不可欠)

OK例 〇:「検索意図に合うコンテンツを追加して、SEOの評価を高めていきましょう。」

OK例 〇:「SEO流入は増えているので、次はLP側のCVR改善をセットで進めたいです。」

「 コンテンツマーケティング」:価値ある情報でファンを育てる手法

ブログ記事・ホワイトペーパー・動画など、ユーザーにとって価値ある情報を継続的に提供し、信頼関係を構築して将来的な購買につなげる手法。商品を即売り込むのではなく「役立つ情報 → 信頼 → 購買」という長期的な導線を設計するのが特徴です。

現場での使い方(会話例)

NG例 ✕:「記事を1本公開したのに、売上が増えません。」

→(※コンテンツマーケは短期成果ではなく、継続による信頼構築が本質)

OK例 〇:「見込み顧客の課題に寄り添う記事を増やして、中長期のリード獲得につなげましょう。」

OK例 〇:「SEO上位の記事からホワイトペーパーへの導線を追加し、ナーチャリングを強化しましょう。」

CV(コンバージョン):Webサイトにおける「最終目標」地点

Webサイトにおける「最終的な成果」を示す指標。ECサイトでは商品購入、コーポレートサイトでは資料請求・問い合わせ・申込など、サイトの目的によってCVの内容は異なります。

あらゆるWeb施策は、このCVを獲得するために実行されます。

計算式:(※CVは“件数”のため計算式なし)

現場での使い方(会話例)

OK例(〇):「広告経由のCVが伸びているので、予算を増やす判断ができます。」

NG例(✕):「CV率をもっと増やしてください。」

※CV(件数)とCVR(率)が混同されている

OK例(〇):「今月のCVは50件。来月はLP改善で70件を狙いましょう。」

CVR(コンバージョン率):施策の「成功確率」を示す指標

Webサイトを訪れたユーザーのうち、成果(CV)に至った割合を示す指標。サイトの“成約力”を評価する際に最も重要です。

計算式: CVR(%)=コンバージョン数 ÷ アクセス数 × 100

現場での使い方(会話例)

NG例(✕):「このページのCVは1%です。」

※CV(件数)とCVR(率)の混同

OK例(〇):「CVRが1%なので、CTAの配置を改善しましょう。」

OK例(〇):「広告のCTRは高いのにCVRが低い。LPの訴求が弱い可能性があります。」

CPA(顧客獲得単価):広告の「費用対効果」を見極める指標

1件のCVを獲得するためにかかった費用を示す指標。「Cost Per Action」の略。広告の費用対効果を判断する際に最重要とされます。

計算式: CPA=広告費 ÷ CV数

現場での使い方(会話例)

NG例(✕):「CPAが高いので広告停止にします。」

※原因分析なしでの停止は非効率

OK例(〇):「CPAが高騰しているので、CTRとCVRどちらが原因か分解しましょう。」

OK例(〇):「CVR改善でCPAも下げられる見込みがあります。」

LP(ランディングページ):訪問者が「最初に着地する」ページ

広告・検索結果から遷移したユーザーが最初に着地するページ。資料請求・購入など特定のCV獲得に特化した構成となっており、1ページ完結型で訴求を強化するのが一般的です。LPの質はCVRやCPAに直結する重要要素となります。

計算式:(なし)

現場での使い方(会話例)

NG例(✕):「トップページをLPとして使います。」

※目的が違うため不適切

OK例(〇):「広告の訴求とLPの内容がズレているので調整します。」

OK例(〇):「LPのファーストビュー改善でCVRが上がる可能性があります。」

PV(ページビュー):ページが「見られた回数」の合計

Webページが閲覧された回数のこと。アクセス解析における最も基礎的な指標で、サイトの閲覧量を把握する際に用いられます。ただし訪問人数は分からないためUUとセットで分析するのが一般的です。

計算式:(なし)

現場での使い方(会話例)

NG例(✕):「PVが多いから売上も増えていますよね?」

※PVと成果は直接関係しない

OK例(〇):「PVは増えているので、次はCVR改善を進めましょう。」

OK例(〇):「PVが多い記事へCTAを追加し、CV導線を強化しましょう。」

UU(ユニークユーザー):サイトを「訪れた人数」

特定期間内にサイトを訪問した「重複なしの人数」を示す指標。PVと組み合わせることで、訪問者一人あたりのページ閲覧数など、ユーザーの関与度を把握できます。

計算式:(なし)

現場での使い方(会話例)

NG例(✕):「UUが多いのでCVも増えるはずです。」

※UUと成果の因果は直接ではない

OK例(〇):「UUは増えているので、CVRを改善してCV増加を狙いましょう。」

OK例(〇):「UUの増減を踏まえて、SEOの施策の効果を判断します。」

CTR(クリック率):広告やタイトルの「魅力度」を測る数字

広告や検索結果が表示された回数(インプレッション)のうち、クリックされた割合。

「広告の興味喚起力」を測る最重要指標です。

計算式: CTR(%)=クリック数 ÷ 表示回数 × 100

現場での使い方(会話例)

NG例(✕):「CTRが低いのでCVRを改善しましょう。」

※原因の階層が違う

OK例(〇):「CTRが低いので広告タイトルを改善しましょう。」

OK例(〇):「CTRが高い=興味は持たれているので、次はLP側の改善です。」

ROI(投資収益率):事業全体の「利益率」を判断する指標

広告費などの投資に対して、どれだけ利益を生んだかを示す「投資収益率」。

経営視点で施策の合理性を判断する際に用いられます。

計算式: ROI(%)=(利益 ÷ 投資額)× 100

現場での使い方(会話例)

NG例(✕):「CPAは低いからROIも高いはずです。」

※利益構造を無視した誤り

OK例(〇):「ROIが高い施策を優先的に強化しましょう。」

OK例(〇):「CPAだけでなくROIもセットで見て利益性を判断します。」

必須用語の意味がわかった今、次のステップは「それらをどう実践で使うか」を知ることです。

私たちが開催する「1DAYチャレンジ型無料体験授業」では、Webマーケティングで成果を出すための極意から、AI時代に求められるマーケターの重要性、そして未経験から最速で学ぶ方法まで、現場のプロが直接お伝えします。

国から採択された信頼性の高い講座の一部を体験でき、さらに今なら、参加するだけで実務で使える豪華「5大特典」もプレゼント中です。

席が埋まる前に、まずは公式サイトで詳細をご確認ください。

【分野別】基本から応用まで!Webマーケティング用語26選

この章では、さらに知識を広げ、より実践的に使いこなすために、重要な用語を4つの「分野(カテゴリー)」に分けて解説します。

実際の業務は、「SEOの改善」や「広告の分析」といったように、特定の分野に沿って進められます。用語もそれに合わせて整理して覚えることで、点だった知識が線として繋がり、現場で活きる知恵へと変わっていきます。

【戦略・分析編】現状把握と計画で使うマーケティング用語

施策を始める前の土台となる、戦略立案や現状分析のフェーズでよく使われる用語です。これらを知っていると、マーケティング全体の計画意図を深く理解できます。

・3C分析(サンシーぶんせき)

自社(Company)、競合(Competitor)、市場・顧客(Customer)という3つの「C」について分析するフレームワーク。自社の強みや弱みを客観的に把握し、成功の鍵を見つけるために用います。

・SWOT分析(スウォットぶんせき)

自社の持つ強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、外部環境の機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4つの要素を整理し、今後の戦略を立てるための分析手法です。自社が置かれている状況を客観的に把握し、進むべき方向性を決めるために用います。

・ペルソナ(Persona)

自社のサービスや商品の典型的なユーザー像を、架空の人物として具体的に設定したもの。年齢や職業、ライフスタイルまで細かく設定することで、ターゲットへのアプローチの精度を向上させます。

・カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map)

顧客が商品を認知してから購買に至るまでの行動・思考・感情の「旅(Journey)」を、時系列に沿って可視化した図のこと。ユーザー視点で課題や改善点を発見するために活用します。

・マーケティングファネル(Marketing Funnel)

認知段階の多くの見込み客が、興味・関心、比較検討を経て、最終的な購買に至るまでに段階的に数が減っていく様子を、漏斗(じょうご、Funnel)の形で表したモデル。どの段階で離脱が多いのか、ボトルネックを特定するのに役立ちます。

・KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)

KGI(Key Goal Indicator)が「事業全体の最終目標(例:売上1億円達成)」であるのに対し、KPI(Key Performance Indicator)はKGIを達成するための中間指標(例:月間のお問い合わせ数100件)を指します。この2つをセットで設定することで、目標達成までの進捗を正しく管理できます。

【集客編】SEO・Web広告でアクセスを増やすための用語

Webサイトにユーザーを呼び込む「集客」の段階で使われる重要な用語です。SEOとWeb広告、それぞれの基本的な手法に関する言葉を理解しましょう。

キーワード(Keyword)

ユーザーがGoogleなどで検索する際に打ち込む単語やフレーズのこと。SEOではこのキーワードで上位表示を狙い、リスティング広告ではこのキーワードに対して広告を配信します。全ての集客施策の起点となります。

検索クエリ(Search Query)

キーワードがマーケティングの「狙う言葉」であるのに対し、クエリはユーザーが実際に検索窓に打ち込んだ「生(なま)の言葉」を指します。ユーザーのより具体的なニーズを分析するために活用します。

オーガニック検索(Organic Search)

検索結果のうち、広告枠を除いた純粋な検索結果部分のこと。「自然検索」とも呼ばれます。この部分からの流入(オーガニックトラフィック)を増やすことがSEOの目的です。

リスティング広告(Listing Ads)

検索結果の広告枠に表示されるテキスト形式の広告。「検索連動型広告」とも呼ばれます。費用はかかりますが、ニーズが明確なユーザーに直接アプローチできるため、即効性の高い集客が可能です。

ディスプレイ広告(Display Ads)

様々なWebサイトやアプリの広告枠に表示される、画像(バナー)や動画形式の広告。検索しているユーザー以外にも広く配信できるため、商品やブランドの認知拡大に効果的です。

CPC(クリック単価)

「Cost Per Click」の略語で、広告が1回クリックされるごとにかかる費用のこと。「クリック単価」とも言います。広告費の管理や費用対効果を測る上で重要な指標です。

ターゲティング(Targeting)

広告を配信する対象を、年齢・性別・地域・興味関心などで絞り込むこと。ターゲットを絞ることで、広告費の無駄をなくし、施策の効果を最大化します。

【SNS編】ファンを増やし交流するための専門用語

XやInstagramといったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用したマーケティングで、頻繁に登場する用語です。ファンとの良好な関係を築く上で欠かせない言葉たちです。

インプレッション(Impression)

投稿がユーザーの画面に表示された総回数のこと。一人のユーザーが同じ投稿を3回見れば、3インプレッションとカウントされます。

リーチ(Reach)

投稿を閲覧した、重複を含まないユーザーの人数。インプレッションが「のべ表示回数」であるのに対し、リーチは「何人に届いたか」を示す指標です。

エンゲージメント(Engagement)

投稿に対するユーザーからの「いいね」「コメント」「シェア」「保存」といった、能動的な反応(アクション)の総数のこと。この数値が高いほど、投稿がファンの興味・関心を強く惹きつけたと判断できます。

UGC(ユーザー生成コンテンツ)

「User Generated Content」の略語で、企業ではなく一般のユーザーによって作られたコンテンツを指します。SNS上の口コミ投稿や商品レビューなどがこれにあたり、信頼性の高い情報として購買に大きな影響を与えます。

インフルエンサーマーケティング(Influencer Marketing)

SNS上で大きな影響力を持つ「インフルエンサー」に自社の商材やサービスを紹介してもらうマーケティング手法。インフルエンサーとファンとの信頼関係を活かし、効果的にターゲット層へアプローチできます。

ハッシュタグ(Hashtag)

「#(ハッシュマーク)」を付けたキーワードのこと。投稿をタグで分類し、同じ興味を持つユーザーに投稿を見つけてもらいやすくする役割があります。新たなファンとの出会いのきっかけを作る重要な機能です。

【改善編】効果測定とサイト改善に必須の分析用語

施策の効果を測定し、Webサイトをより良く育てていく「改善」フェーズで使われる分析用語です。データに基づいた改善を可能にするための言葉を学びましょう。

アクセス解析

Webサイトを訪問したユーザーの属性や行動履歴(流入経路、閲覧ページなど)のデータを分析すること。サイトの課題や改善のヒントを発見するために行います。

Google Analytics(グーグル・アナリティクス)

Googleが無料から提供している、非常に高機能なアクセス解析ツール。世界中の多くの企業や個人が導入している、Webサイト分析のスタンダードです。

セッション(Session)

ユーザーがサイトを訪問してから離脱するまでの一連の行動を「1セッション」と数えます。1人のユーザー(UU)が、朝と夜に2回サイトを訪れた場合、「1UU、2セッション」となります。

直帰率(ちょっきりつ / Bounce Rate)

サイトを訪れたユーザーが、最初の1ページだけを見て、他のページに移動することなくサイトを去ってしまった割合のこと。この率が高いページは、訪問者のニーズと内容が合っていないなどの問題を抱えている可能性があります。

離脱率(りだつりつ / Exit Rate)

複数ページを閲覧したセッションにおいて、そのページが「最後の閲覧ページ」となった割合。ユーザーがサイトのどこで興味を失い、旅を終えてしまうのかを特定するのに役立ちます。

A/Bテスト(エービーテスト)

Webページの一部(ボタンの色やタイトルなど)で2つのパターン(AとB)を用意し、どちらがより高いCVRを達成できるかを実際に試して比較する改善手法。データに基づいて最適なデザインを決定できます。

ヒートマップ(Heatmap)

ユーザーがページのどこをよくクリックし、どこまでスクロールしているか、といった行動をサーモグラフィーのように色で可視化する分析ツール。ユーザーの興味や関心の高さを直感的に把握できます。

なぜ覚えられない?原因と効果的な5つの覚え方

「なぜ覚えられないのか?」それは、あなたの記憶力が悪いからではありません。 Webマーケティング用語が定着しない原因は、多くの場合「学び方」にあります。

言葉だけを丸暗記しようとしても、使う場面や意味が実感できなければ、記憶には残りづらいのです。

この章では、単なる丸暗記から脱却し、知識を「使える知恵」に変えるための効果的な5つの方法をご紹介します。

原因:単語と意味を「1対1」で丸暗記しようとしているから

多くの初心者が陥りがちなのが、「CVR = コンバージョン率」のように、単語と意味だけを紐づけて覚えようとすることです。これでは、英単語帳をひたすら眺めているのと同じで、応用が利きません。

大切なのは、「なぜその指標が必要で、他の用語とどう関係しているのか」という背景を理解すること。例えば「CVR」は、「CV」という目標の達成度合いを測り、「CPA」の改善にも繋がる指標…というように、関係性の中で捉えることが重要です。

覚え方①:「誰かに説明する」つもりでアウトプットする

一つ目の方法は、「Webマーケティングについて全く知識のない同僚や友人に説明する時、自分ならどう話すだろう?」と想像しながらインプットすることです。

例えば「直帰率」なら、「サイトの最初のページだけ見て、お店に入ったけどすぐに出て行っちゃった人の割合のことだよ。この率が高いと、お店の入口に魅力がないのかもね」といった具合です。

他人に説明するためには、難しい言葉を自分の言葉に置き換え、本質を深く理解する必要があります。このプロセスが、記憶を強力に定着させてくれるのです。

覚え方②:関連用語を「ストーリー」で繋げて覚える

二つ目の方法は、関連する用語をのせて、短い物語を作ってみることです。一つひとつの用語をバラバラに覚えるのではなく、物語の流れの中で役割を理解していきます。

例えば

【集客】

あるユーザーが、リスティング広告をクリックして、LP(ランディングページ)にアクセスしました。

【課題】

しかし、LPの内容が分かりにくかったため、すぐにページを閉じてしまいました。(= 直帰率が高い) その結果、なかなかCV(成果)に繋がらず、CVR(コンバージョン率)が低い状態でした。

【改善】

そこで、ボタンの色を変えるA/Bテストを実施。

【成果】

するとCVRが向上し、低いCPA(顧客獲得単価)でCVを獲得できるようになった。

このように、集客 → 課題発見 → 改善 → 成果という一連のストーリーの中に用語を配置することで、それぞれの言葉が持つ役割や関係性が、より具体的に、そして忘れにくくなります。

覚え方③:実際の分析ツールを触りながら体で覚える

三つ目の最も強力な方法をご紹介します。私(筆者)は主にこの方法で用語を覚えました。

教科書でPVやUU、セッションという文字を見るのと、本物の分析画面でそれらの数値が動いているのを見るのとでは、理解度が全く違います。

私の場合、Webマーケティングスクールの課題で、ツールを実際に扱うことにより、ただ用語の意味が分かるだけでなく、それが示す数値が良いのか悪いのかも理解できるようになりました。

例えば、Google Analyticsには無料のデモアカウントが用意されています。これを使えば、実際のデータで各用語がどう示されるかを確認できます。このように、用語をリアルな状況の中で捉えることで、知識は一気に実践的で理解しやすいものになるのです。

覚え方④:関連用語でセットで覚える

関連する指標はセットで覚えると実務で使いやすく、記憶の定着も早まります。

例:成果系指標の三点セット

- CV(成果)

- CVR(成果率)

- CPA(成果単価)

この3つは常に連動して評価するため、セットで覚えることで施策の因果関係を理解しやすくなります。

覚え方⑤:施策のフェーズごとに分類して覚える

マーケティングの流れ(集客 → 接客 → 分析)に沿って分類すると理解が加速します。

例:フェーズ別の代表用語

- 集客:SEO、リスティング広告、SNS広告

- 接客:LPO(LP最適化)、EFO(フォーム最適化)

- 分析:GA4、CVR、CPA

施策の段階ごとに覚えることで、“どのフェーズで何を使うか”が整理され、実務で迷わなくなります。

「で、いつ使うの?」具体的な活用シーンを会話例で紹介

「実際の現場で、Webマーケティング用語がどのように会話の中で飛び交うのか」ここでは、マーケティングチームの会議を少しだけ覗き見るような形で、具体的な3つのシーンをご紹介します。

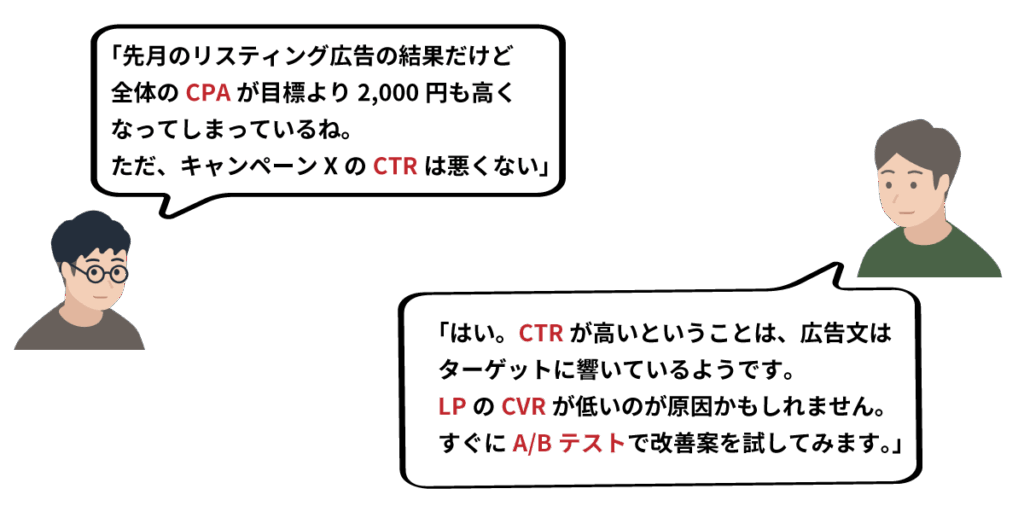

シーン①:Web広告の成果を報告する会議での会話例

【状況】先月のリスティング広告の成果について、先輩と後輩が話しています。

【解説】 このように、ただ「成果が悪かった」で終わらせず、CPA・CTR・CVRといった指標を分解して課題の原因を特定し、A/Bテストという具体的な次の施策に繋げています。

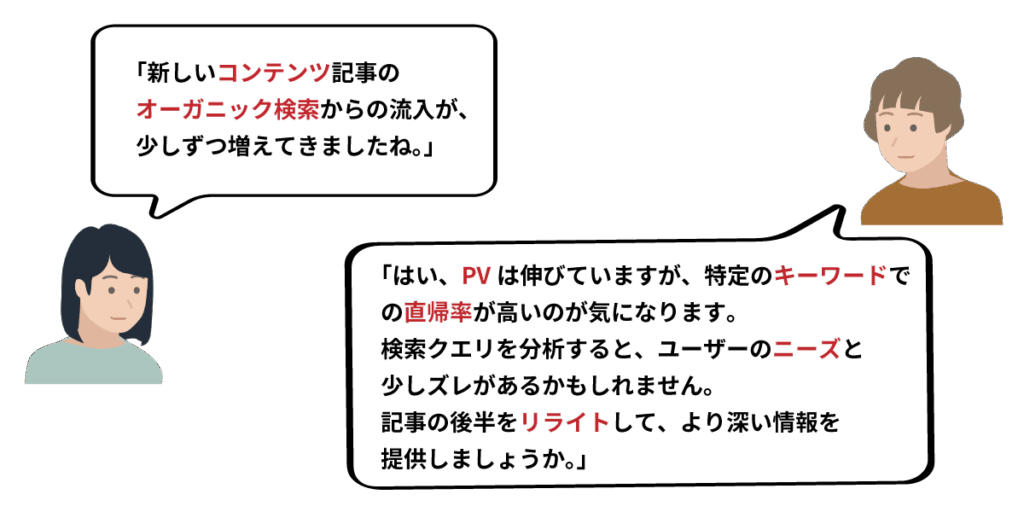

シーン②:SEOの今後の施策を話すミーティングでの会話例

【状況】自社で運営するブログのアクセス解析をしながら、今後の方向性を議論しています。

【解説】 ここでは、PVという量だけでなく、直帰率や検索クエリといった「質」に関する指標にも目を向けています。データからユーザーの隠れたニーズを読み取り、コンテンツの改善に繋げる、SEOの基本的な分析の流れです。

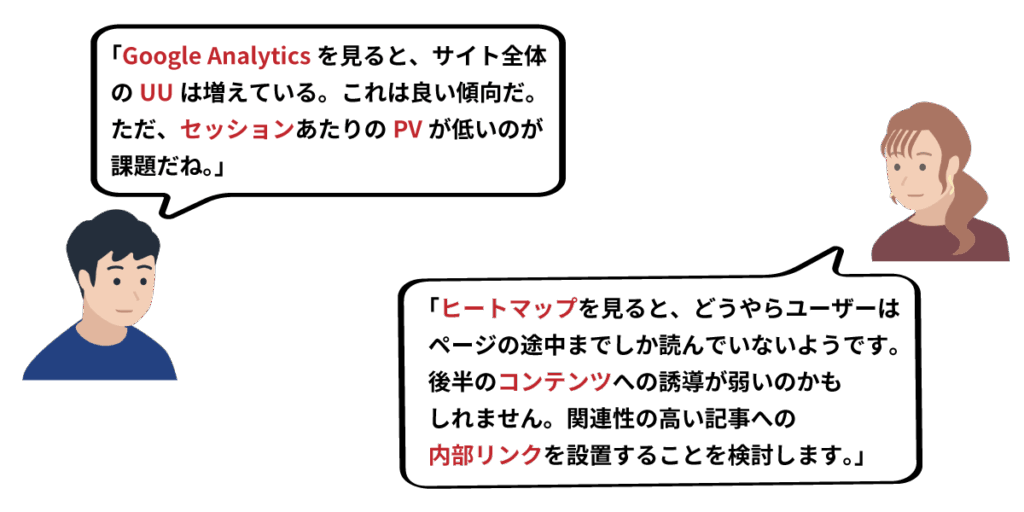

シーン③:Webサイトの改善点を議論するチームでの会話例

【状況】Google Analyticsのデータを見ながら、サイト全体の課題について話しています。

【解説】UU(人数)は増えているのに、セッションあたりのPV(回遊率)が低い、という課題を発見。ヒートマップというツールで具体的な原因を探り、「内部リンクの設置」という効果的な改善策を導き出しています。

このように、Webマーケティングの現場では、専門用語が課題発見・戦略立案・意思決定を行うための「共通言語」として使われています。

Webマーケティングの「言葉」を理解した今、次はそれを使って「成果を出す」スキルを身につける番です。

私たちの「1DAYチャレンジ型無料体験授業」は、そのための絶好の機会です。プロが実践する成果を出すための極意、AI時代のWebマーケターの重要性、そして未経験から最速で学ぶ方法まで、現場の知恵を凝縮してお伝えします。

国からも認められた信頼性の高い講座の神髄に触れ、今なら実務で使える豪華「5大特典」も手に入るこのチャンスを、ぜひご活用ください。

Webマーケティング用語に関するQ&A

Q. Webマーケティング用語で、初心者がまず覚えるべきトップ3は?

A. 「CV(コンバージョン)」「SEO(検索エンジン最適化)」「LP(ランディングページ)」の3つです。

これらは “目的・集客・受け皿” の基礎となる最重要セットです。

Q. CVRとCTRの違いが分かりません。

A. CTRは「広告がクリックされた割合」(集客力)、CVRは「訪問者のうち成果に至った割合」(成約力)。役割が全く違うため、混同すると原因分析を誤ります。

Q. 用語が多すぎて覚えられません。どうすればいい?

A. まずは本記事の「レベル1:必須用語」だけ理解すれば十分です。

残りは 実務で出会うたびに調べる というスタンスでOK。

大切なのは暗記よりも「指標を見て何を改善するか」を考える習慣です。

まとめ

本記事では、Webマーケティングの基礎となる専門用語について、その意味から実践的な活用シーンまでを解説しました。

各用語の個別の意味に加え、それらがWebマーケティング全体のどのプロセスで機能するのか、また、各指標がどのように関連し合っているのか、その全体像を掴んでいただけたと思います。

これらの知識は、Webマーケティング担当者として、データに基づいた的確な現状分析、施策立案、そして効果検証を行う上での基盤となります。

しかし、知識の習得がゴールではありません。最終的な目的は、この知識を活用して事業の成果に貢献すること。知識を実践的なスキルに変え、次のキャリアステージを目指す際には、紹介した「1DAYチャレンジ型無料体験授業」が、その有効な第一歩とるでしょう。是非利用してみてください。

コメントを書く