【実例紹介】「広告だけ」ではもう古い|Web広告成功事例に見る「顧客体験」設計

- 2025.05.05

- マーケティング 未分類

- webマーケティング, Web広告

「Web広告を出しているけれど、思うように成果が出ない…」

そんな悩みを抱えるWeb担当者の方は多いのではないでしょうか。

本記事では、実際の成功事例をもとに「Web広告で成果を出すための考え方」と「顧客体験」の重要性を紹介します。

特に、限られた予算でも効果を出したい中小企業や、広告の成果に行き詰まりを感じている企業にとって、再現性のあるヒントが詰まっています。

「うちの業界でも通用するのか?」「本当に効果があるのか?」と疑問を持つ方にも納得いただけるよう、具体的な3社の事例を交えながら、効果を高めるポイントをわかりやすく解説します。

Web広告だけでは不十分? 成功事例に学ぶ『+α』の重要性

Web広告は即効性のある集客手段として多くの企業で活用されています。しかし、「広告を出したのに思ったほど成果が出なかった」「リスティング広告だけでは限界を感じる」という声も少なくありません。

背景1:顧客の情報収集は複雑化 – 広告”だけ”では届かない

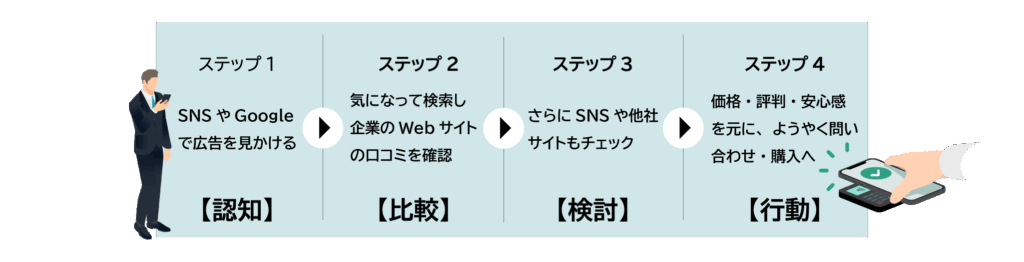

かつては、広告を見てすぐに問い合わせや購入につながるケースも多くありました。しかし現在、顧客は広告を見た後に複数のチャネルを通じて情報を集め、比較・検討したうえで行動を決定しています。

例えば、次のような行動フローが一般的です▽

つまり、広告はあくまで「入口」にすぎず、その後の導線や情報提供の質が、購買や問い合わせに直結するようになっています。

このような複雑な情報収集行動に対応するには、広告と連動した次のような仕組みが求められます。

・検索された際に信頼感のあるWebサイトが表示される。

・SNSや口コミでも好意的な情報が得られる。

・比較したときに他社と差別化された価値が明示されている。

『認知 → 比較 → 検討 → 行動』という一連の流れの中で、どこか1つでも“引っかかり”があると離脱につながる時代。だからこそ、Web広告だけでなく、その先を見据えた『+α』の設計が不可欠なのです。

背景2:競合ひしめく広告市場 – 費用対効果の維持が困難に

Web広告は、かつては「出せば目立つ」媒体でした。しかし現在は、同じような商材・サービスを扱う競合も次々と広告出稿を行っており、どの企業も“広告を出していること”自体が当たり前になっています。

特にGoogle広告やSNS広告では、似たキーワード・似た訴求内容で広告が溢れており、「どの広告を選ぶか」ではなく「広告そのものを無視される」ケースも少なくありません。

現代のWeb広告が直面する課題

| 状況 | 実際の傾向 |

| 広告表示の過剰 | ユーザーは1日に数十〜数百の広告を目にしており、無意識に“スルー”している。 |

| 差別化の難化 | 商品・価格・特典だけでは他社と見分けがつきにくくなっている。 |

| クリック率の低下 | 広告クリエイティブの質だけでは関心を引くのが難しい。 |

こうした中で成果を出すには、「広告をどう目立たせるか」よりも、ユーザーとの接点すべてを“選ばれる体験”に変えることが必要です。つまり、『+α』としてのブランディング・サイト設計・再接触の仕組みなどが、広告成果を支える土台になります。

背景3:部分最適の限界 – 事業全体の成長には繋がりにくい

「広告のクリック数は増えたけれど、問い合わせが来ない」「LP(ランディングページ)への流入はあるのに、コンバージョンが伸びない」──このような声が現場ではよく聞かれます。

原因は、広告だけを最適化しても“他の接点”がボトルネックになっているケースが多いためです。

例えば・・・

・広告は魅力的でも、LPが古く見づらい→結果、離脱率が高く、CV(成約)しない。

・LPは整っているが、フォームが煩雑→結果、最後でユーザーが離脱。

・初回接触は良いが、再訪設計がない→結果、比較検討で他社に流れる。

広告というのは、あくまでマーケティング全体の入り口です。

この先にあるLP、商品ページ、接客チャット、メールフォローなどが連動していなければ、「広告で期待させたのに、中身が伴っていない」という印象を与え、逆に信頼を損ねてしまうこともあります。

だからこそ、広告は“点”ではなく“線”で設計する視点が不可欠です。成功事例の多くは、広告・LP・Webサイト・コンテンツ・CRM(顧客関係管理)などを連携させ、「見込客の体験全体を設計」しています。

【実例紹介】Web広告を起点に成果を伸ばす!株式会社ブレイクの支援事例に学ぶ

Web広告を活用するだけではなく、「誰に・何を・どう届けるか」を設計し、さらに“その後の体験”まで視野に入れた支援を行っているのがブレイクの特徴です。ここでは、ブレイクが支援した3社の取り組みをご紹介します。

事例1:壱岐市立一支国博物館 観光プロモーション|来島促進のためのブランド体験設計

| 項目 | 内容 |

| クライアント | 長崎県埋蔵文化財センター・壱岐市立一支国博物館 |

| プロジェクト | 観光プロモーション |

| 課題 | 離島である壱岐島への観光誘致・宿泊予約促進 |

| Breakの取り組み | ・プロジェクト立ち上げのコンセプト設計 ・ビジュアル表現やキャッチコピーの企画制作 ・LP作成 ・YouTube配信を含むプロモーション企画 |

壱岐島への来島を促進するために、単なる広告にとどまらず「旅行そのものが楽しみになる体験設計」を意識したブランドコミュニケーションを設計。広告素材からWeb・リアル配布物まで一貫して“感情に訴えるトーン”を貫いたことで、観光プロモーションの体験価値を高めました。

事例2:ヴィレッジヴァンガード|徹底したSNS戦略で売上に貢献

| 項目 | 内容 |

| クライアント | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |

| プロジェクト | SNS運用 |

| 課題 | SNS運用に取り組むための考え方や具体的な運用方法の浸透 |

| Breakの取り組み | ・市場分析、現状把握 ・SNS運用を成功させる最重要ポイント解説 ・各媒体ごとの攻略法の解説 ・目標、戦略、戦術の設定 |

セミナーをきっかけにtiktok運用を新規スタート。開始2ヶ月で総いいね数10万を獲得。110万再生などバズり動画の配信に成功。

事例3:株式会社パレット|求人特化型LPの設計と広告運用で採用成果を改善

| 項目 | 内容 |

| クライアント | 株式会社パレット |

| プロジェクト | 求人サイト改善と集客強化 |

| 課題 | 採用応募数の増加・求人LPの改善 |

| Breakの取り組み | ・採用LPの新規設計 ・ターゲットユーザーに合わせたコンテンツ構成 ・クリエイティブ改善+広告配信の最適化 |

求職者にとって魅力が伝わるよう、企業紹介・職場環境・働く人の姿をわかりやすく掲載。ターゲットに合わせた言葉選びやデザインで、情報の伝わりやすさを重視し、Web広告との連携で応募率の向上に寄与しました。

3つの事例に共通しているのは、「広告ありき」ではなく、目的に応じた体験設計・クリエイティブ設計・広告設計が一体であるというアプローチです。

次章では、このような成果の背景にある“連携のポイント”について解説します。

Web広告の効果を高める「連携」のポイント

Web広告の成果を最大化するためには、「広告だけ」で完結させず、他の施策やチャネルと連携して設計することが不可欠です。

ブレイクの支援事例にも共通して見られるのは、広告を起点に、Webサイト・コンテンツ・SNS・分析体制などが一体となって動いている点です。

この章では、広告効果を引き出すための4つの連携ポイントをご紹介します。

ポイント1:ターゲット解像度を高め、一貫したメッセージを設計

誰に・何を・どう届けるか。その解像度を高めることが広告の初動を左右します。

広告の効果を最大化させている企業は、単に「ターゲット=20代女性」などの属性で判断せず、ペルソナの行動や感情、状況に踏み込んで広告戦略を構築しています。

・顧客像をペルソナで明確化し、反応する言葉・感情を整理

・広告/LP/Webサイト/SNSでメッセージのトーンを統一

・認知→比較→行動の各段階で情報の「つながり」を意識

ポイント2:広告の「受け皿」としてのWebサイト/LPを最適化

広告がどれだけクリックされても、遷移先のページ(LPやWebサイト)が不十分であれば、成果にはつながりません。ユーザーは広告に引かれて訪れたとしても、「何のページかわからない」「読みづらい」「次にどうすればいいかわからない」といった理由で離脱してしまいます。

以下は、広告効果を最大化するために最適化すべき主なポイントと、その具体的な改善案です。

| 最適化のポイント | 説明 | 改善案 |

| ファーストビュー | 最初の3秒で「自分に関係がある」「メリットがある」と感じられる構成・キャッチコピーに | ・ベネフィット(例:「予約数◯件突破!」) ・権威性や口コミの掲載 ・明確なCTA(例:「無料相談はこちら」)を配置 |

| スマホ対応 | ユーザーの7〜8割がスマホ閲覧。読みやすさ・操作しやすさが必須 | ・スマホ画面でも改行/余白/フォントサイズを最適化 ・CTAボタンは指で押しやすいサイズと配置に ・スクロールしやすい構成を意識 |

| CTA(行動喚起)設計 | 次の行動(問い合わせ・応募など)を迷わせずに促す | ・ページ中に複数のCTAを配置(例:ファーストビュー/中間/ラスト) ・「無料」「簡単」など心理的ハードルを下げる文言を活用 ・フォームは入力項目を絞って短くする |

たとえば、壱岐市立一支国博物館 観光プロジェクトでは、壱岐島の魅力を分かりやすくビジュアルで訴求するLPを作成し、島自体への興味喚起を行った上で博物館に誘導する構成にし、「行ってみたい」と直感的に感じさせる設計を実現しました。

また、求人LPの事例では、PPC(Pay Per Click)広告で入り口を増やしつつ、求人に特化したLP作成することで、応募率が改善しました。

広告の役割はあくまで“きっかけ”です。その後の受け皿で期待に応えられるかどうかが、CV(成果)を左右します。

だからこそ、広告の内容と整合性の取れたLP・Webサイトの構築が必要となります。

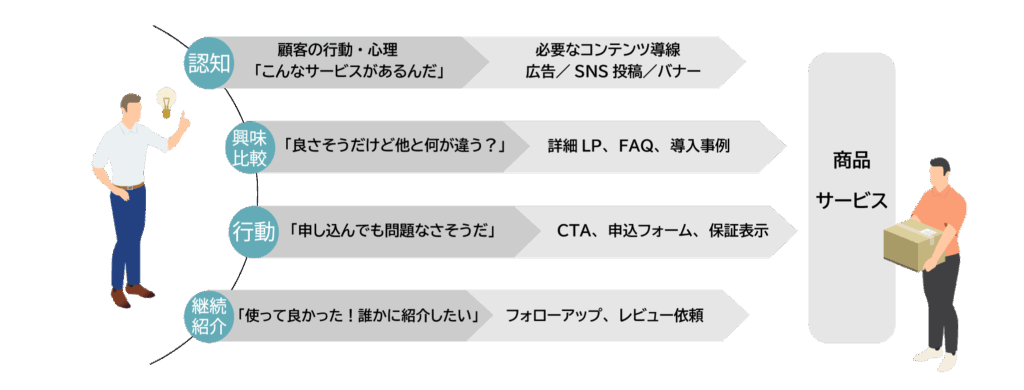

顧客ステージに合わせた情報提供・コミュニケーションを設計する

すべてのユーザーが「すぐに問い合わせ・購入したい」と思って広告をクリックしているわけではありません。ユーザーの多くは、今まさに情報収集中だったり、なんとなく気になっているだけという段階にいます。

そこで重要になるのが、顧客の検討ステージに合わせた情報提供です。

| ステージ | ユーザー心理 | 適した情報・手段 |

| 認知初期 | 「なんとなく気になる」 | 広告、SNS投稿、キャッチコピー中心のLP |

| 情報収集中 | 「詳しく知って比較したい」 | 導入事例、Q&A、比較表、動画コンテンツ |

| 検討段階 | 「他とどう違う?失敗したくない」 | 権威性(実績/データ)、第三者の声(レビュー/受賞歴) |

| 行動寸前 | 「申し込んでも大丈夫か?」 | 限定キャンペーン、保証制度、申込ステップの簡略化 |

ユーザーの「今どの段階か?」を意識せずに一方通行のメッセージを投げ続けても、届かない・響かない可能性が高まります。

だからこそ、広告の前後で複数のチャネルを組み合わせ、段階に応じて適切な接触内容を変えていくことが成果を伸ばすカギとなります。

ポイント4:効果測定の仕組みを整え、データに基づき改善

広告は出して終わりではなく、「どこが機能し、どこが改善ポイントか」を数値で把握して回していくことが成果向上のカギです。感覚や思い込みではなく、具体的な数値を元に改善策を講じることで、広告・LP・導線のパフォーマンスを継続的に向上させることが可能になります。

広告別のCVRやクリック率のチェック

ヒートマップやスクロール分析でLPの改善点を把握

A/Bテストやターゲティング改善の継続運用

このような数値をもとにした判断と継続的な改善サイクルが、限られた予算でも成果を最大化する土台になります。

自社で実践!「Web広告+α」の統合アプローチ 3つの導入ステップ

ここまでご紹介してきたように、Web広告の成功には単発施策ではなく「他施策との連携」や「改善の仕組み化」が不可欠です。

とはいえ、「結局、どこから手を付ければいいか分からない」という担当者も少なくありません。

この章では、はじめての方でも取り組みやすいように、Web広告+αの考え方を自社に落とし込むための3ステップを紹介します。

Step1: 今の施策を「目標への貢献度」で見直す

まずやるべきことは、今ある施策の「見える化」です。広告を新たに導入するにしても、すでに動いている他のチャネルとの兼ね合いを無視しては、うまく機能しません。

以下のような観点から、自社のマーケティング施策を棚卸してみてください。

✓ 現在動いている施策(例:SNS運用、展示会出展、SEO対策など)をすべてリスト化する。

✓ それぞれが、認知・比較・行動のどのフェーズに作用しているかを分類する。

✓ 施策間に“抜け”や“重複”がないかを確認する。

✓ Web広告をどこに挿入すれば最も効果が出るかを考える。

このプロセスを踏むことで、広告をただ足すのではなく、マーケティング全体の中で意味のある配置が可能になります。

Step2: 顧客体験の流れを描き、「課題点」を洗い出す

次にやるべきは、顧客の立場に立った「体験設計」です。

広告を見た顧客が、どんなルートをたどって最終的に商品やサービスにたどり着くのか。その一連の流れを明らかにすることで、連携すべきポイントが見えてきます。

この図をもとに、「この段階の情報が薄い」「ここで離脱しているかも」といった気づきを得ることができます。

たとえば、「興味比較」のステージにおいて、詳細なLPの情報が抜けていると、せっかく関心を持ったユーザーが商品の具体的な魅力や比較ポイントを把握できず、離脱してしまう可能性があります。

広告のクリックはあくまで入り口。その後の導線が整っていなければ、コンバージョンにはつながりません。

Step3: 小さく試して効果を検証、改善へ繋げる

どれだけ理論や設計を整えても、実際にやってみなければ成果は見えません。だからこそ、まずは「小さく始めて、確かめながら広げる」ことが重要です。

たとえば、こんな始め方があります▽▽

「Google広告を1種類だけ配信して、誘導先LPを1ページだけ最適化してみる」

→ CVRが改善するかを確認し、改善点を抽出。

「広告のあとにLINE登録を促し、登録者限定の情報提供を試す」

→ 登録率やクリック率を測りながら反応を見る。

このように、小さな仮説と検証を積み重ねることで、無理のない規模で改善のサイクルをまわすことができます。広げるのは、“手応えを感じてから”で構いません。

この3ステップは、どれもシンプルですが、きちんと実行すれば広告の成果は確実に変わってきます。

大切なのは、「広告単体で完結させない視点」と「段階的に取り組む計画性」です。

この記事を読んで「やってみたいけれど、どう進めればいいのか不安…」と感じた方へ

Break Marketing Programでは、法人向けにWebマーケターの育成講座を行っています。

自社のマーケティング課題に合ったアプローチの見極め方から、広告・LP・分析など実践スキルの習得まで、現場に即したカリキュラムをご用意しています。

まずは無料個別相談で、現状のお悩みをお聞かせください。▶▶無料で相談してみる

まとめ

Web広告は即効性が高く、投資効果が見えやすい施策です。

しかし本質的な成果を上げるには、広告単体で完結させるのではなく、全体設計の中にどう組み込むかが問われます。

今回ご紹介した事例からも明らかなように、広告は「出せば反応が取れる」時代ではありません。

クリックの先にあるランディングページ、比較検討を支える情報設計、購買心理を後押しする仕掛け、最終的な意思決定へつなぐ導線──それらが一貫して機能してはじめて、広告のROI(費用対効果)は最大化されます。

本記事で紹介したステップを踏むことで、

- 広告がどのチャネル・フェーズで最も効果を発揮するかが明確になる

- 顧客の行動全体を設計し、ロスの少ない導線が構築できる

- 小規模な検証からスピーディに改善サイクルを回せる

結果として、限られた広告予算を戦略的に活かすマーケティング基盤が築かれます。

Web広告を「点」ではなく「線」、さらには「面」で捉える。

そして、マーケティング全体の最適化を図る一つの部品として活用する視点こそ、これからの経営判断に欠かせません。

広告施策の成果は、表面的な数値ではなく、その背後にある設計力と実行力に比例します。

“今ある仕組みの中で、広告がどう機能するのか”──その戦略的思考が、真の競争優位を生み出します。

[…] […]

[…] […]