データに出ない顧客の本音を読む!マーケ脳の視点切り替え術

- 2025.08.21

- マーケティング

どうも!小川です。

Webマーケティングを学ぶと

まず目にするのは数字ですよね。

アクセス数、クリック率、コンバージョン率…

大事なものですが、数字だけを見ていると

「なぜそうなったのか」

が見えなくなることがあります。

私たちが向き合っているのは“人”です。

人が動く理由は

必ずしも数字に出るとは限りません。

「安心できるか」

「続けられると思えるか」

「将来への不安があるか」

こうした気持ちは表には見えませんが

人々の行動を大きく左右します。

前回の記事でお伝えした「マーケ脳」は

数字を処理するだけでなく

その裏にある気持ちを想像できる力でした。

※前回記事はこちら👇

“マーケ脳”ってどう鍛えるの?初心者が身につける3つの視点と思考法

今回はさらに一歩踏み込んで

データには出ない顧客の本音を

どう読むかについて

一緒に考えていきましょう!

データに出ない「顧客の本音」とは?

数値データが示すのは

「行動の結果」にすぎません。

その前には必ず「気持ち」があります。

たとえば

英会話スクールを探している人が

いたとします。

そのとき、心の中では

「キャリアを伸ばしたい」

「このままでいいのか不安」

「自信を持ちたい」

「でも時間やお金の余裕がない…」

といった気持ちが

動いているかもしれません。

こういう気持ちって

検索ボリュームやクリック数では

まったく見えてこないですよね。

でも実際には、スクールを探している人は

こうした不安や期待を抱えながら

「自分に合う選択肢」を探しています。

つまり

数字には現れない“気持ちの部分”こそが

申込や継続の大きな決め手になっているんです。

ミクロ視点:個人の感情を読む

顧客の本音を探るとき

まず注目したいのは

レビューやSNSの声です。

そこには

数字では拾えないリアルな感情が

あふれています。

「教材は良かったけど続かなかった。やっぱり時間がない」

「転職で役立てたいから資格を取りたい!」

「無料体験が安心できたので申し込みました」

これは、数字には出ないけれど

“めちゃくちゃ大事なサイン”なんです。

たとえば

「安心できるか」

「自分でも続けられると思えるか」

といった気持ちは

数字には出ませんが

申込や継続率に直結します。

Webマーケターは

こうした“見えない指標”を読み取ることで

数字だけでは掴めない顧客像を

立体的に理解できるようになります。

マクロ視点:社会の変化を読む

同時に、顧客は

「社会の変化」からも

大きな影響を受けています。

社会といっても

漠然としたものではなく

主に次のような要因です。

・政策・制度:

政府がリスキリングを推進し

補助金制度を整備している

・トレンド・価値観:

SNSやメディアで

「学び直し」や「キャリア不安」が

話題になっている

市場・業界の変化:

AIやDXの普及で

「新しいスキルが必要」

という声が高まっている

こうした“社会の動き”が

個人の「不安」や「やってみたい気持ち」を

グッと後押ししてくれるんです。

たとえば

「今のままで大丈夫かな…」

という個人の不安と

「リスキリングが必要」

という社会的な流れが重なると

「やっぱり学び直しを始めよう」

という動機が強まります。

感情を“構造”として翻訳する

顧客の感情を理解するだけでは

まだ「バラバラの声」を

集めただけの状態です。

マーケティングで

本当に役立てるためには

それらを整理し

「共通するパターン(=構造)」

に落とし込む必要があります。

この“整理してパターン化する視点”こそが

「構造を捉える」ということです。

そもそも「構造」とは?

構造とは

「複雑な出来事を整理して、

共通するパターンを見つけること」。

表面的な声:

「英語を学びたい」「資格を取りたい」

裏にある共通パターン:

「不安」「自信をつけたい」

こうやって整理すると、「バラバラな声」が

「なるほど、みんなこういう気持ちなんだね」

という共通点に変わって

マーケティングに使いやすくなるんです!

なぜ感情を構造に翻訳するのか

感情は人によってばらばらなので

そのままでは施策に使いにくいものです。

しかし「構造」に翻訳すれば

共通する動機や条件として扱えます。

個人の声:

「資格を取って自信を持ちたい」

翻訳後の構造:

「自己効力感を求めるニーズ」

つまり感情を“構造”に翻訳することで

再現性を持った

施策の材料に変えられるんです。

複雑な情報を整理して

パターンを見つける力のことを

「構造化思考」と言います。

こうした構造化思考は

複雑な情報を整理して再現性のある形に変える

Webマーケターの必須スキルです。

読んだニーズを実務に活かす

では、読み取った感情やニーズは

どのように実務に役立つのでしょうか?

教育サービスを例に具体的に見てみましょう。

・広告コピーに活かす

不安:「今のままで大丈夫?」

→コピー例:「未来のキャリアに備える英語力を」

→数字だけでは見えない“不安”をコピーに反映することで、共感からのクリックが増える

・ランディングページに活かす

お金の不安:「受講料が高いかも」

→対応例:「分割払いOK」「無料体験あり」

→顧客が安心して一歩踏み出せる仕掛けを用意する

・コンテンツに活かす

時間の制約:「続けられるか不安」

→提案例:「1日15分から学べる」「通勤中でもスマホでOK」

→制約を“学習のきっかけ”に変えることで離脱を防ぐ

・ペルソナ設計に活かす

「不安」「憧れ」「制約」といった感情を条件分岐に組み込むことで、よりリアルな顧客像を描ける

つまり

「数字には出ない気持ち」をちゃんと翻訳して

広告やLP、コンテンツに反映してあげると

施策の“刺さり方”が変わってくるんです!

まとめ

顧客の本音は数字には表れにくいものです。

ですが

実際に学習サービスや商品を選ぶときの

大きな決め手になっています。

・レビューやSNSから拾える個人の声(ミクロ視点)

・社会の制度やトレンドといった大きな流れ(マクロ視点)

この二つを往復しながら読み解くことで

顧客のニーズはより立体的に見えてきます。

さらに

その感情を「構造」として整理することで

再現性を持った施策に活かせるようになります。

これはまさに「構造化思考」と呼ばれる力で

複雑な情報を整理して

意味のあるパターンを見つける

Webマーケターに欠かせないスキルです。

数字だけでなく

顧客の気持ちに耳を澄ませること。

その気持ちを整理して施策に反映すること。

この往復を習慣にできれば

マーケ脳は確実に磨かれていきます。

「数字の奥にある気持ちを想像する力」

これがあなたのマーケ脳を強くしてくれます。

ぜひ今日から意識してみてくださいね!

【BMPは経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象スクールです!】

BMPは

Webマーケティングを幅広く学べる

オンラインスクールです。

数字の裏にある“顧客の気持ち”を読み取り、

それを整理して施策に活かす「構造化思考」を

実践的に学べるカリキュラムなので、

SEOやWeb広告の数字を追うだけでなく、

数字と気持ちを往復しながら考える力が身につきます。

一度身につければ、ビジネスのあらゆる場面で役立つ

一生もののスキルになりますよ。

「自分のビジネスに活かしたい」

「副業・フリーランスとして稼ぎたい」など

興味のある方は

ぜひお気軽にお問い合わせください。

1Dayの無料体験授業も行っているので、

参加してみてくださいね!

詳しくはこちら

PS.

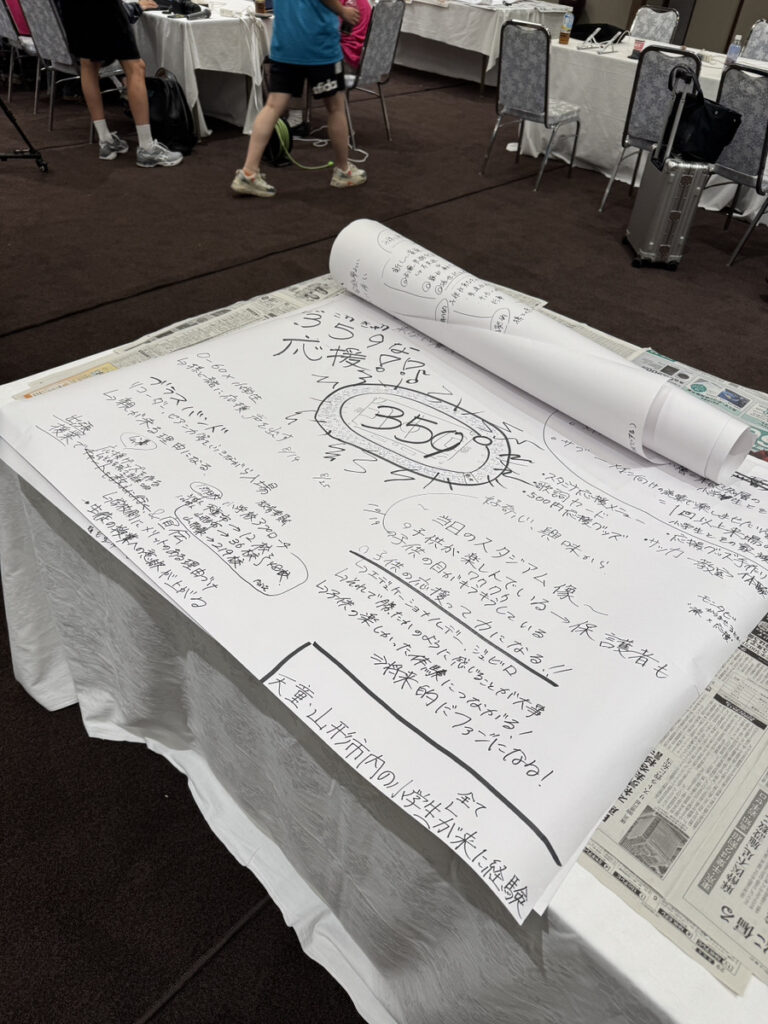

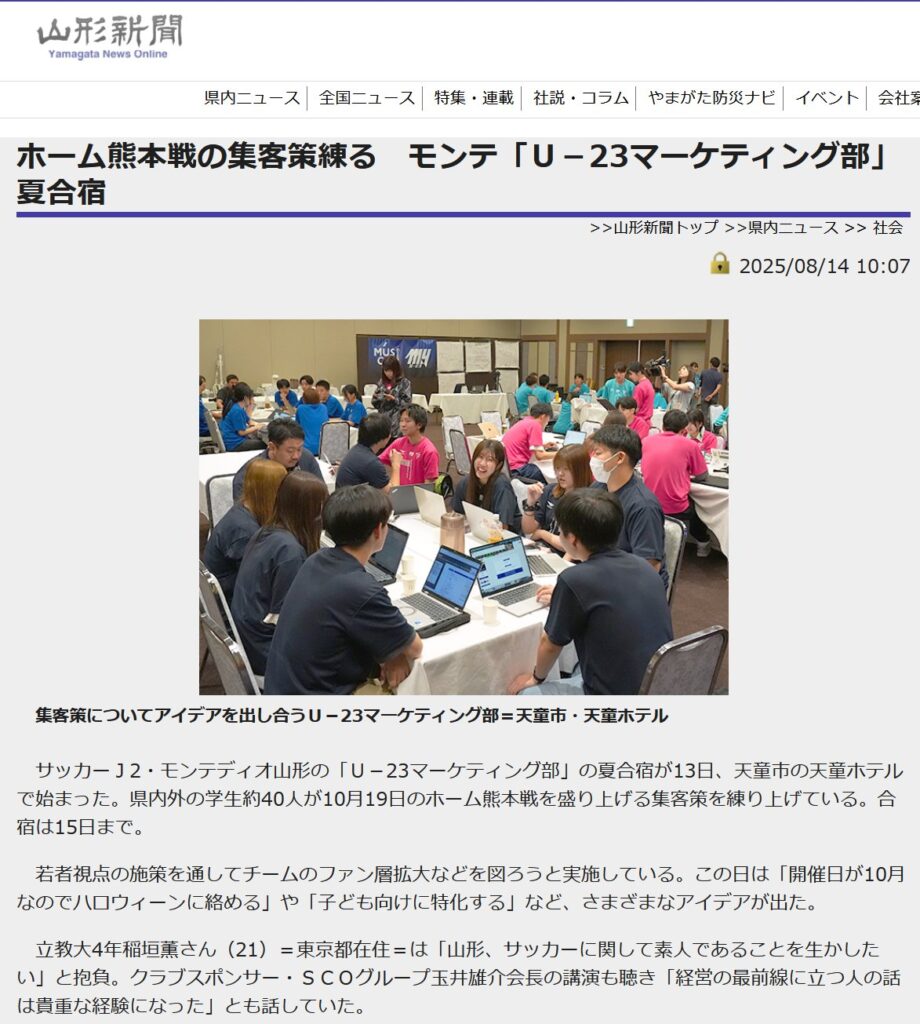

去年に引き続き、今年もサッカーJ2リーグ所属の「モンテディオ山形」が主催する” U23マーケティング部 “の合宿に、メンターとして参加してきました!

■史上初二冠受賞!スポーツ庁が運営する『SOIP2024 DEMO DAY』で最優秀賞およびオーディエンス賞を受賞

山形を中心に全国各地から集まった約40名の学生が、10月19日(日)にホームで開催されるJリーグの実際の試合をプロデュースさせる、この企画。

普段はオンラインでミーティングを行なっており、学生等が対面でガッツリ話し合えるように、毎年お盆に合宿を開催していて、僕はメンター・アドバイザーとして関わらせてもらっています。

今年もまずは、モンテディオ山形 相田社長のありがたいお言葉から合宿がスタート。

合宿では、全学生を5チームに分け、グループ毎にコンセプトや企画内容、マーケティング戦略、グッズ等を2泊3日の合宿で決めていきました。

チーム毎に事前にある程度構想は作ってきているんですが、そこはやはり学生レベル。

内容が薄く、とてもお金をいただいて提供できる内容ではなかったため、各チームのメンターを中心にガンガン指摘して、ブラッシュアップさせていく。

初日の夜は学生等が主体的に徹夜をして話し合い、翌日またプレゼンを聞いたんですが、

開始時にあった甘さが消え、全員目つきが変わり、本気で取り組む姿勢が見えました。

学生達が短期間でマインド的に成長している姿を見て、逆に刺激をもらいましたね。

合宿最終日には全体のコンセプトや方向性、タスク、スケジュールも決まり、みんな爽やかな笑顔になっていました。

当日は地元新聞やTVの撮影も来ていて、全国ニュースにも掲載。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/2107711

学生達が本気で挑戦して成長できるこの環境を、チームが全額負担して運営しているこの企画は本当に素晴らしいなと、毎回この合宿に参加して思います。

メンターをさせてもらったチームのみんなと。

ちいかわタオルをプレゼント。

10/19(日)の試合当日まで、まだまだやるべきことはたくさんあるので、引き続き全力で学生達をサポートしていきます!

小川

コメントを書く