効果が出るSEO対策の具体例10選|初心者でも分かる実践手順

- 2025.10.12

- マーケティング

- SEO, webマーケティング, 初心者

「自社サイトの検索順位を上げたいけど、SEO対策って何から始めればいいの?」そんな疑問をお持ちのWeb担当者様へ。SEO対策は難しそうに見えますが、基本を押さえれば初心者でも確実に成果を出せます。

本記事では、Google検索で上位表示を実現するための具体的なSEO対策を、実践しやすい順に10個厳選してご紹介。内部対策からコンテンツ制作、外部施策まで、すぐに取り組める施策を解説します。

「専門知識がなくても理解できる」「明日から実践できる」をコンセプトに、検索流入を増やし、ビジネス成果に繋げる第一歩を、今日から始めましょう。

SEO対策とは?基礎知識を即効理解

SEO対策の定義と目的

SEO(Search Engine Optimization)とは、検索エンジン最適化のことで、GoogleやYahoo!などの検索結果で自社サイトを上位に表示させるための施策です。簡単に言えば、お客様があなたの会社を見つけやすくする仕組み作りのことです。

SEO対策は、営業担当者が24時間365日働いてくれる優秀な営業マンのような存在。潜在顧客が「課題解決の方法」を検索したとき、あなたの会社のWebサイトが検索結果の1ページ目に表示されれば、自然に問い合わせが増えていきます。

SEO対策の主な目的

- 検索結果での上位表示による認知度向上

- Webサイトへの自然流入(オーガニック検索)の増加

- 質の高い見込み客の獲得

- 広告費をかけずに継続的な集客の実現

検索エンジンの仕組みと評価基準

Googleは、世界中のWebページを巡回する「クローラー」というプログラムで情報を収集し、独自のアルゴリズムで評価・順位付けしています。2025年現在、特に重視されているのが以下の評価基準です。

| E-E-A-T 高品質コンテンツの基準 |

Experience(経験): 実体験をもとに書き、写真や事例で信頼性を高める。 Expertise(専門性): 資格・実績など根拠を明示して説得力を強化。 Authoritativeness(権威性): 専門メディアや受賞歴の引用で信頼性を向上。 Trustworthiness(信頼性): 出典や更新日を明記し、透明性を確保。 |

| 技術的要素 |

表示速度: 画像の圧縮・WebP化で高速化。 モバイル対応: スマホでの見やすさと操作性を確保。 セキュリティ: HTTPS化で安全性を担保し、定期更新を行う。 |

| ユーザー体験(UX) |

見やすさ: フォントや余白を整え、読みやすいデザインに。 情報の見つけやすさ: パンくずリストや内部リンクを設置。 有用性: 検索意図に沿った内容を、結論→理由→具体例で構成。 |

Googleの目標は「ユーザーに最も役立つ情報を提供すること」です。つまり、小手先のテクニックより、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供することが最も重要なSEO対策となります。

なぜSEO対策が重要なのか?3つのメリット

【メリット1】費用対効果が非常に高い

リスティング広告は1クリックごとに費用が発生しますが、SEO経由のアクセスは無料です。一度上位表示されれば、広告費ゼロで継続的に集客できます。実際、適切なSEO対策を実施した企業では、広告費を50%削減しながら問い合わせ数を2倍に増やした事例も報告されています。

【メリット2】能動的に情報を探しているユーザーにリーチできる

検索ユーザーは自ら課題を認識し、解決策を探している状態です。そのため、SEO経由の訪問者は購買意欲が高く、問い合わせや資料請求などのコンバージョン率が高い傾向にあります。これは質の高いリードを獲得できることを意味します。

【メリット3】ブランド認知と信頼性の向上

検索結果の上位に表示されることで、「この分野の専門家」という印象をユーザーに与えられます。特に検索上位に表示される企業は「業界をリードする信頼できる企業」と認識されやすく、商談成約率の向上にもつながります。

SEO対策の3つの柱:内部・外部・コンテンツ

SEO対策は大きく3つのカテゴリに分類されます。それぞれをバランスよく実施することで、効果的に検索順位を向上させることができます。

Webサイトの構造や技術的な側面を最適化する施策です。

- タイトルタグやメタディスクリプションの設定

- 見出しタグ(H1〜H3)の適切な使用

- 内部リンク構造の最適化

- ページ表示速度の改善

- モバイル対応

効果が出やすい理由

Googleのクローラーがサイトを正しく理解できるようになり、評価されやすくなります。

他のWebサイトから自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得する施策です。

- 質の高いコンテンツによる自然な被リンク獲得

- 業界メディアへの寄稿や取材対応

- SNSでの情報発信と拡散

効果が出やすい理由

他サイトからのリンクは「推薦状」のような役割を果たし、サイト全体の信頼性向上につながります。

ユーザーの検索意図に合った、価値あるコンテンツを作成する施策です。

- キーワード調査と戦略的な選定

- ユーザーの課題を解決する記事作成

- 専門性と独自性のある情報提供

- 定期的なコンテンツの更新・改善

効果が出やすい理由

ユーザーに有益な情報を提供することで滞在時間が伸び、自然な被リンクも獲得しやすくなります。

- 内部SEO対策:初期費用 10万〜30万円前後(構造改善・設定調整など)

- コンテンツSEO:記事単価 1万〜5万円(内容の専門性による)

- 外部SEO対策:月額 5万〜20万円(被リンク獲得やPR対応など)

※料金は2025年時点の国内SEO業者・フリーランス相場を参考にした目安です。実際の費用はサイト規模や目標により変動します。

初心者が最初に取り組むべき順序

① 内部SEO対策(基礎固め) → ② コンテンツSEO(集客の軸) → ③ 外部SEO対策(信頼性強化)

この順序で進めることで、効率的に成果を出すことができます。次章からは、具体的な施策を詳しく解説していきます。

SEOの「知識」を「成果」に変える第一歩。

明日から使えるノウハウを無料で学べる1DAYチャレンジへどうぞ!

▶ 今すぐチェック

今すぐできる内部SEO対策5つの具体例

内部SEO対策は、Webサイトの土台となる重要な施策です。比較的取り組みやすく、効果も出やすいため、SEO対策の第一歩として最適です。

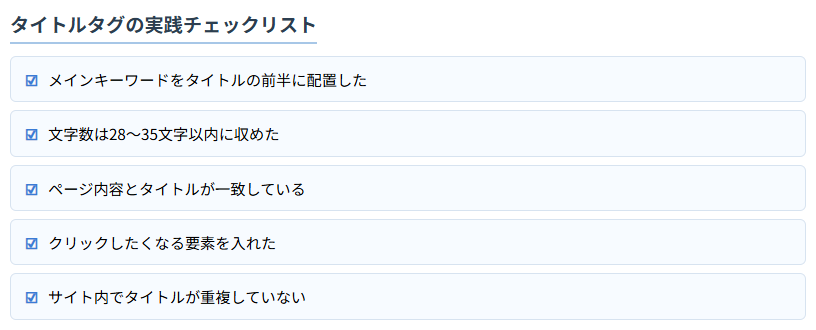

【具体例1】タイトルタグの最適化|クリック率を上げる書き方

タイトルタグ(titleタグ)は、検索結果に表示される青いリンクテキストのことで、SEO対策で最も重要な要素の一つです。適切なタイトルタグは、検索順位とクリック率の両方に大きな影響を与えます。

効果的なタイトルタグの6つのルール

ルール1:狙いたいキーワードを必ず含める

検索エンジンにページテーマを正確に伝えるため、メインキーワードをタイトルに必ず入れましょう。

ルール2:キーワードは前半に配置

左側(前半)に置くほどSEO効果が高まり、検索結果でも目に留まりやすくなります。

例:「SEO対策とは?初心者向け完全ガイド」

NG:「初心者向け完全ガイド|SEO対策とは?」

ルール3:文字数は28〜35文字以内に

PCは約35文字、スマホは約28文字まで表示されます。後半が切れても意味が通るように構成しましょう。

ルール4:ページ内容を正確に表現

タイトルと内容が一致していないと、ユーザーが離脱しやすくなります。

内容との整合性は信頼性を高め、SEO評価の安定にもつながります。

ルール5:クリックしたくなる要素を入れる

数字(例:「5つのステップ」)、年号(例:「2025年最新版」)、ベネフィット(例:「初心者でも」「3分で分かる」)などで魅力をプラスしましょう。

ルール6:重複を避ける

全ページで異なるタイトルを設定し、Googleの重複評価を回避します。ユニークなタイトルはサイト全体の信頼性を高めます。

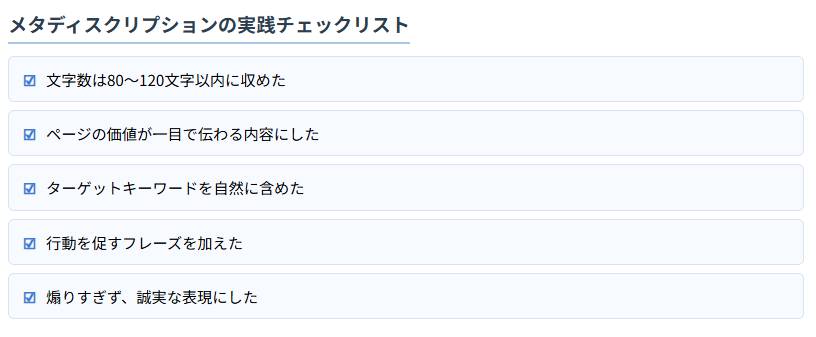

【具体例2】メタディスクリプションの設定|検索結果で目立つコツ

メタディスクリプション(meta description)は、検索結果のタイトル下に表示される説明文です。直接的なSEO順位への影響は小さいものの、クリック率(CTR)を大きく左右する重要な要素です。

効果的なメタディスクリプションの書き方

・文字数は80〜120文字を目安に

PCでは約120文字、スマートフォンでは約80文字まで表示されます。重要な情報は前半80文字以内に入れましょう。

・ページ内容を要約し、ベネフィットを明確に

「このページを読むと何が得られるか」を明示するとクリック率が高まります。

例:「SEO対策の基礎から実践方法まで、初心者でも今日から始められる具体的な手順を解説します」

・行動を促すフレーズを入れる

「詳しくはこちら」「今すぐチェック」などの自然な誘導表現を加えましょう。ただし、過度な煽り文句は逆効果です。

・ターゲットキーワードを自然に含める

検索キーワードが一致すると太字で表示され、クリック率向上につながります。キーワードの詰め込みすぎには注意。

・ユーザー目線のメッセージを意識

説明文を通して「信頼できそう」「役に立ちそう」と感じてもらえるような自然な文章に仕上げましょう。

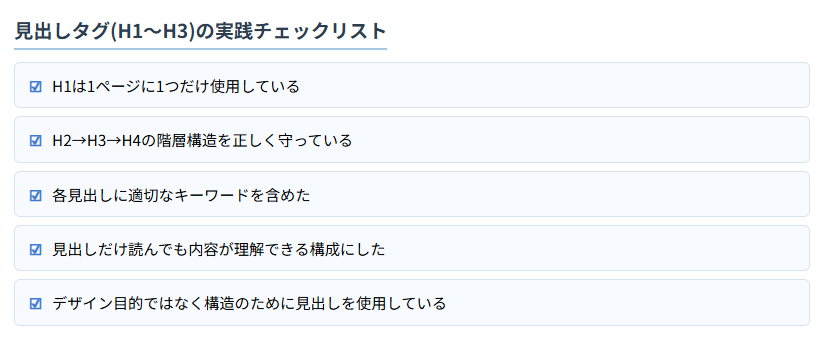

【具体例3】見出しタグ(H1-H3)の正しい使い方

見出しタグ(Hタグ)は、文章の構造を検索エンジンとユーザーの両方に伝える重要な要素です。正しく使うことで、SEO効果とユーザビリティの両方が向上します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| H1タグ (ページのメインタイトル) |

・1ページに1つだけ使用 ・ページ全体のテーマを表す中心的な見出し ・タイトルタグと同じ、または近い内容にする ・メインキーワードを必ず含める ポイント:検索エンジンにも読者にも「このページの主題」を最初に伝える重要な要素です。 |

| H2タグ (大見出し・章) |

・ページ内の主要なセクションを示す ・本でいう「章」の役割 ・複数使用可能(目安:3〜7個) ・関連キーワードを自然に含める ポイント:コンテンツを整理し、読者が流れをつかみやすくします。 |

| H3タグ (中見出し・節) |

・H2の下位項目として使用 ・本でいう「節」のような位置づけ ・内容をさらに細分化して構造を明確にする ポイント:情報を整理し、読みやすい階層構造を作ります。 |

| 正しい階層構造の例 |

H1:SEO対策の完全ガイド

├─ H2:SEO対策とは?

│ ├─ H3:SEO対策の定義

│ └─ H3:SEO対策の目的

├─ H2:具体的なSEO施策

│ ├─ H3:内部SEO対策

│ ├─ H3:外部SEO対策

│ └─ H3:コンテンツSEO

└─ H2:効果測定の方法

├─ H3:Google Analyticsの活用

└─ H3:Search Consoleの使い方

ポイント:階層を守ることで、Googleにも読者にも理解されやすい構造になります。

|

【具体例4】内部リンク構造の改善|回遊率アップの秘訣

内部リンクとは、自社サイト内のページ同士をつなぐリンクのことです。適切な内部リンク構造は、SEO評価の向上とユーザーの回遊率アップの両方に効果があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① クローラビリティの向上 |

・Googleのクローラーがサイト内を巡回しやすくなる ・新しいページが早くインデックスされる ポイント:クローラーが情報を正しく認識できることで、SEO評価の土台が整います。 |

| ② ページ評価の分散を防ぐ |

・重要ページにリンクを集めて評価を集中 ・サイト全体の評価底上げにつながる ポイント:内部リンクは“サイト内の推薦票”のような役割を持ちます。 |

| ③ ユーザー体験(UX)の改善 |

・関連情報へ簡単にアクセスできる ・滞在時間・ページビューが増加 ポイント:ユーザーが迷わず知りたい情報にたどり着けるサイトはSEOにも強いです。 |

| 効果的な内部リンクの貼り方 |

|

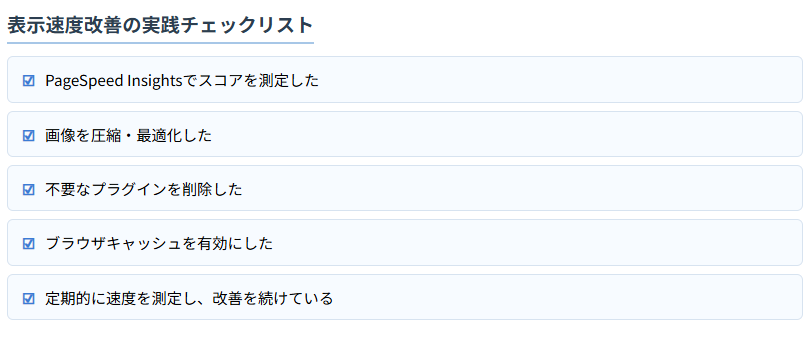

【具体例5】表示速度の最適化|ページ速度改善の3ステップ

ページの表示速度は、ユーザー体験に直結する重要な要素で、Googleも「Core Web Vitals」として正式なランキング要因に組み込んでいます。表示が1秒遅れるだけで、コンバージョン率が7%低下するというデータもあります。

表示速度がSEOに与える影響

- 読み込みが遅いと、ユーザーが離脱してしまう

- 直帰率が高いページは、Googleの評価が下がる

- モバイルユーザーは特に速度を重視

| ステップ | 内容・ポイント |

|---|---|

| ステップ1 現状を測定する |

まずは自社サイトの現状を正しく把握しましょう。 おすすめ無料ツール

|

| ステップ2 すぐできる改善施策 |

費用をかけずにスピード改善できる方法から始めましょう。 主な施策

|

| ステップ3 専門的な対応(余裕があれば) |

さらにスピードを追求したい場合は、専門的な施策も検討しましょう。

|

内部SEO対策は、Webサイトの基礎体力を整える重要な施策です。特にタイトルタグの最適化と表示速度の改善は、比較的簡単に取り組めて効果も出やすいため、初心者の方はまずこの2つから始めることをおすすめします。

これらの施策を実施するだけで、検索順位が10位圏外→5位以内に上昇したケースも珍しくありません。次章では、さらに上位表示を狙うためのコンテンツSEO対策について解説します。

SEOで成果を出すには、「知る」だけでなく「実践」が大切です。

あなたのサイトを上位表示に導く第一歩を、1Dayチャレンジで踏み出しましょう。

▶無料参加はこちら

検索上位を狙うコンテンツSEO対策4つの具体例

【具体例6】キーワード選定の手順|検索意図の見極め方

コンテンツマーケティングはキーワード選定によって成果が大きく変わります。適切なキーワードを選ばなければ、どれだけ良質な記事を書いても検索上位には表示されません。

キーワード選定の3ステップ

STEP1:メインキーワードを決める

自社の商品・サービスに関連する軸となるキーワードを決めます。

例えば「BtoB マーケティング」「業務効率化 ツール」など、ビジネスの核となる言葉です。

STEP2:関連キーワードを洗い出す

Googleサジェストや関連キーワードツールを使って、ユーザーが実際に検索している複合キーワードを集めます。無料ツールの「ラッコキーワード」や「Googleキーワードプランナー」が便利です。

STEP3:検索意図を分析する

キーワードには「知りたい(Know)」「行きたい(Go)」「買いたい(Buy)」「やりたい(Do)」の4つの検索意図があります。自社サイトの目的に合った意図のキーワードを優先的に選びましょう。

【具体例7】SEOに強い記事構成の作り方|読まれる文章の型

検索上位の記事には共通する「型」があります。この構成を理解すれば、初心者でもSEOに強いコンテンツが作れます。

SEOに強い記事の基本構成

1. 導入部(リード文)

読者の悩みに共感し、この記事で得られる価値を明確に提示します。冒頭の100文字で読者の心を掴むことが重要です。

2. 本文(見出しで階層化)

H2、H3タグを使って内容を整理します。1つのH2には1つのテーマに絞り、具体例や図解を入れて分かりやすく解説します。

3. まとめ

要点を箇条書きで整理し、次のアクション(問い合わせ、資料請求など)へ誘導します。

専門的な内容になりがちですが、文章の面白さや美しさよりも「正確な情報を簡単にわかりやすく」伝えることを意識してください。

【具体例8】E-E-A-Tを高める専門性の示し方

E-E-A-TとはExperience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとった略語で、Googleがコンテンツ品質を評価する重要な基準です。

E-E-A-Tの4要素と対策方法

Experience(経験):実体験を示す

実際に試した結果、導入事例、検証データなど、一次情報を盛り込みます。「〇〇を3ヶ月実践した結果」「△△社での導入事例」といった具体性が重要です。

Expertise(専門性):専門知識を証明する

執筆者の経歴や保有資格を明記します。「SEOコンサル歴10年」「Webマーケティング有資格者」など、専門性を具体的に示しましょう。

Authoritativeness(権威性):第三者評価を得る

ドメインパワーの強いサイトから質の高い被リンクを獲得することで、サイト全体の権威性が高まります。業界メディアでの掲載や専門家からの引用も効果的です。

Trustworthiness(信頼性):信頼できる情報源

専門性の高いサイトや公的機関など信頼できるページから情報を引用・参照し、出典を明記します。会社概要、プライバシーポリシー、問い合わせ先を明確にすることも信頼性向上に繋がります。

【具体例9】ユーザー体験を重視したコンテンツ設計

ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やすとSEO対策の質が下がり、Googleに評価されづらくなります。読者ファーストの設計が必須です。

ユーザー体験を高める5つのポイント

1. 読み込み速度の最適化

ページ表示に3秒以上かかると、半数以上のユーザーが離脱します。画像圧縮、不要なプラグイン削減で速度改善を図りましょう。

2. モバイル対応(レスポンシブデザイン)

情報収集はスマートフォンで行うユーザーが増加中です。モバイルでの見やすさを最優先に設計します。

3. 適切な情報階層

目次を設置し、知りたい情報にすぐアクセスできる構造にします。長文記事では特に重要です。

4. 分かりやすい図解・表

複雑な概念は文章だけでなく、図表で視覚的に説明します。理解度が格段に上がります。

5. 次のアクションへの導線

記事を読んだ後、「資料ダウンロード」「無料相談」など、読者が取るべき次のステップを明確に提示します。

検索エンジン最適化と読者体験の向上は表裏一体です。「読者が満足するコンテンツ」こそが、最終的にGoogleからも高く評価されます。

外部SEO対策の具体例と被リンク獲得戦略

【具体例10】質の高い被リンクを獲得する5つの方法

被リンクとは外部サイトから自社サイトへ貼られたリンクで、Googleは多くリンクされているページを「信頼されている・価値あるコンテンツ」と判断します。ただし、2025年現在でも被リンクがSEOに与える効果は絶大ですが、質が重要です。

自然に被リンクを獲得する5つの方法

方法1:役立つオリジナルコンテンツを作る

業界の調査データ、独自のノウハウ、詳細な事例研究など、他では読めない価値ある情報を発信します。自然と「このサイトを紹介したい」と思われる内容を目指しましょう。

方法2:プレスリリースを配信する

新商品やサービスのリリース、調査結果の発表など、ニュース性のある情報をPR TIMESなどのプレスリリースサイトで配信します。メディアに取り上げられれば、質の高い被リンクが獲得できます。

方法3:業界メディアに寄稿する

専門性を活かして業界メディアに記事を寄稿します。執筆者プロフィールに自社サイトのリンクを掲載してもらえるケースが多く、権威性の高いサイトからの被リンクが期待できます。

方法4:自社調査・アンケート結果を公開する

独自の市場調査やアンケート結果は、多くのメディアや企業が引用したくなる貴重な一次情報です。「引用元」として自然な被リンクが増加します。

方法5:お役立ちツールや無料リソースを提供する

自社サービスや無料ツールのリリースは、時に圧倒的な数の被リンクを獲得できる場合があります。計算ツール、チェックリスト、テンプレートなど、実用的なリソースを無料公開しましょう。

自然な被リンクを増やすコンテンツマーケティング

被リンク獲得を目的とした営業も有効ですが、最も効果的なのは「自然とリンクされるコンテンツ」を作り続けることです。

被リンクされやすいコンテンツの特徴

- データ・統計が豊富:「〇〇の最新データまとめ」のような情報は引用されやすい

- 網羅性が高い:「完全ガイド」「徹底解説」など、1記事で完結する内容

- 視覚的に優れている:オリジナルの図解やインフォグラフィックは共有されやすい

- 実用性が高い:「〜のチェックリスト」「テンプレート集」など、すぐ使える内容

他サイトと共同・連携したコンテンツを作成することで、そのサイトから被リンクを得ることができます。具体的には他サイトの企業や組織を取材した記事などが挙げられます。

SNSとSEOの連携活用法

SNSの投稿自体は直接的なSEO効果はありませんが、間接的に大きな影響を与えます。

SNSがSEOに貢献する3つの経路

1. コンテンツの拡散力

SNSでシェアされることで多くの人の目に触れ、その中から自然な被リンクが生まれます。特にX(旧Twitter)やLinkedInは情報拡散力が高く、BtoB企業との相性も良好です。

2. サイテーション(言及)の獲得

直接リンクされなくても、SNS上で「〇〇社の記事が参考になった」と言及されることで、ブランド認知と信頼性が向上します。

3. トラフィックの増加

SNS経由でサイト訪問が増えると、滞在時間やページビューが改善し、間接的に検索順位にプラスの影響を与えます。

注意すべきNG被リンク施策

基本的にGoogleのリンクスパムポリシーで違反とされている手法です。

以下の施策は絶対に避けてください。

やってはいけない4つの被リンク施策

1. 被リンクの購入

金銭を払って被リンクを買う行為は、Googleのガイドライン違反です。発覚すればペナルティを受け、検索順位が大幅に下落します。

2. 相互リンクの過度な交換

「リンクし合いましょう」という相互リンクの過度な依頼は不自然と見なされます。自然な関係性の中での相互紹介は問題ありませんが、SEO目的の大量交換は避けるべきです。

3. 低品質サイトからの大量リンク

リンク集サイトや内容の薄いサイトからの被リンクは、逆効果になることがあります。量より質を重視しましょう。

4. 自作自演のリンク

複数のサイトを自分で作成し、そこから自社サイトにリンクを貼る行為もペナルティの対象です。

外部SEO対策は一朝一夕では成果が出ませんが、コツコツと積み重ねることで、サイト全体の評価を底上げする強力な施策となります。

「理解はできたけど、実際どう動けばいい?」

そんな方におすすめの実践講座。SEOの流れを1日で体験できます。

▶1Day SEOチャレンジを見る

SEO効果を測定する分析ツールと改善サイクル

SEO対策は「実施して終わり」ではありません。効果を正確に測定し、データに基づいて改善を繰り返すことで、確実に成果が積み上がります。ここでは、無料で使える必須ツールの活用法と、継続的に改善するPDCAサイクルの回し方を解説します。

Google Search Consoleの基本的な使い方

Google Search Console(サーチコンソール)は、Googleが無料で提供する、検索結果でのサイトの掲載順位を監視・管理・改善するためのツールです。

このツールを使えば、「どんなキーワードで何回表示されたか」「どのページがクリックされているか」といった、SEO対策に不可欠なデータを確認できます。

初心者が最初に確認すべき3つのレポート

1. 検索パフォーマンス

自社サイトがどんなキーワードで検索され、何回表示されて何回クリックされたかを確認できます。重要な指標は以下の4つです。

- 表示回数:検索結果に表示された回数

- クリック数:実際にクリックされた回数

- クリック率(CTR):表示回数に対するクリック率(10%以上が理想)

- 平均掲載順位:検索結果での平均順位(10位以内を目指す)

表示回数は多いのにクリック率が低い場合は、タイトルタグやメタディスクリプションの改善が必要です。逆に、クリック率は高いのに表示回数が少ない場合は、コンテンツの拡充やキーワード戦略の見直しを検討しましょう。

2. インデックス カバレッジ

Googleに正しくページが登録(インデックス)されているかを確認できます。「エラー」「有効(警告あり)」と表示されたページは、SEO上の問題がある可能性があるため、早急に対応が必要です。

3. モバイルユーザビリティ

スマートフォンでの表示に問題がないかチェックできます。モバイルでの使いやすさはGoogleの重要な評価基準なので、エラーが表示されたら必ず修正しましょう。

Google Analyticsで見るべき3つの指標

Google Analytics(GA4)は、サイト訪問者の行動を詳しく分析できる無料ツールです。SEO対策の効果測定では、特に以下の3つの指標に注目します。

1. オーガニック検索からの流入数

「レポート」→「集客」→「トラフィック獲得」から「Organic Search」の数値を確認します。

この数値が増えていれば、SEO対策が順調に進んでいる証拠です。月次で前月比・前年比を追いかけ、増加傾向にあるか必ずチェックしましょう。

2. エンゲージメント率(旧:直帰率)

GA4では「エンゲージメント率」という指標で、ユーザーがサイトに10秒以上滞在したり、2ページ以上閲覧した割合を測定します。この数値が50%以上であれば、ユーザーにとって有益なコンテンツを提供できている証拠です。逆に30%未満の場合は、コンテンツの質やページの読みやすさを改善する必要があります。

3. コンバージョン(CV)数

問い合わせや資料請求など、最終的なビジネス成果につながった数を測定します。検索流入が増えても、CV数が増えなければSEO対策の本当の成功とは言えません。「レポート」→「エンゲージメント」→「コンバージョン」から、オーガニック検索経由のCV数を定期的に確認しましょう。

検索順位チェックツールの活用法

狙ったキーワードで自社サイトが何位に表示されているかを追跡するツールも重要です。

無料で使える代表的なツールには以下があります。

- 検索順位チェッカー(無料、ブラウザ上で即確認)

- GRC(無料版あり、Windows対応、毎日自動チェック)

- Rank Tracker(無料版あり、Mac/Windows対応)

重要なキーワード10〜20個程度に絞り、週1回または月1回の頻度で順位を記録します。順位が上昇しているキーワードは引き続き強化し、下降しているキーワードは原因分析と改善施策を検討しましょう。

PDCAサイクルで継続的に改善する方法

SEO対策で最も重要なのは、データに基づいた継続的な改善です。以下のPDCAサイクルを月次で回すことをおすすめします。

| フェーズ | 主な内容 |

|---|---|

| Plan 月初に目標を設定 |

・注力キーワードを3〜5個選定 ・検索順位目標(例:10位以内)とCV数を設定 ・今月実施するSEO施策をリスト化 |

| Do 施策を実行 |

・新規記事を月2〜4本公開 ・既存記事のリライト(月1〜2本) ・内部リンクの追加・最適化 ・ページ速度の改善対応 |

| Check 成果を評価 |

・Search Consoleで順位・クリック数を確認 ・GA4で流入・CV数・滞在率を分析 ・目標達成率を数値で評価 |

| Action 次月の改善 |

・成果が出た施策は継続・強化 ・効果が薄い施策は改善・中止 ・新たな課題と次の戦略を設定 |

このサイクルを3ヶ月〜6ヶ月続けることで、着実に検索流入とビジネス成果が積み上がります。

最初の1〜2ヶ月は効果が見えにくいかもしれませんが、焦らず継続することが成功の鍵です。

まとめ|SEO対策の具体例を実践して成果を出そう

ここまで、SEO対策の基礎知識から具体的な実践手順まで解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめ、今日から始められるアクションをご紹介します。

SEO対策で押さえるべき重要ポイント

SEO対策は難しそうに見えますが、本質は「ユーザーにとって価値あるコンテンツを、Googleが理解しやすい形で提供すること」です。以下の3つの基本原則を忘れずに取り組みましょう。

1. ユーザーファーストの姿勢

Googleは「ユーザーにとって最も役立つページ」を上位表示します。小手先のテクニックではなく、「読者の疑問を解決し、悩みを解消する」という本質を大切にしてください。検索意図を正確に理解し、それに応える良質なコンテンツを作ることが、最も確実なSEO対策です。

2. 内部・外部・コンテンツの3本柱をバランスよく

タイトルタグや表示速度などの内部対策、被リンク獲得などの外部対策、そして価値あるコンテンツ制作。この3つをバランス良く実施することで、持続的な成果が生まれます。どれか1つだけに偏るのではなく、総合的に取り組むことが重要です。

3. データに基づいた継続的改善

「なんとなく」ではなく、Search ConsoleやGA4のデータを見ながら、PDCAサイクルを回して改善を続けることが成功の秘訣です。効果が出るまで通常3〜6ヶ月かかりますが、諦めずに継続すれば必ず成果につながります。

よくある質問(FAQ)

Q1:SEO対策の効果が出るまでの期間は?

一般的に3〜6ヶ月程度かかります。新規サイトの場合は6ヶ月〜1年見ておくとよいでしょう。ただし、競合の少ないニッチなキーワードであれば1〜2ヶ月で上位表示されることもあります。重要なのは、短期的な結果に一喜一憂せず、継続的に改善を続けることです。

Q2:予算ゼロでもSEO対策はできる?

十分可能です。Search Console、GA4、キーワードプランナーなど、Googleが提供する無料ツールだけでも本格的なSEO対策ができます。ただし、人的リソース(コンテンツ制作の時間)は必要なので、社内で月10〜20時間程度は確保しましょう。外注する場合、記事制作は1本3万円〜、総合的なSEOコンサルティングは月20万円〜が相場です。

Q3:外注と内製、どちらが効果的?

予算と社内リソースによります。内製のメリットは、自社の専門知識を活かした独自性の高いコンテンツを作れること。デメリットは、SEOノウハウの習得に時間がかかることです。外注のメリットは、プロの知見ですぐに質の高い施策を実施できること。デメリットは、コストがかかることと、自社にノウハウが蓄積しにくいことです。

おすすめは、最初の3〜6ヶ月は外部のSEOコンサルタントに相談しながら基本を学び、その後は内製に切り替える「ハイブリッド型」です。または、戦略立案やキーワード選定は外注し、記事執筆は内製するという役割分担も効果的です。

次のステップへ:さらなる成果を目指して

基本的な対策に慣れてきたら、構造化データのマークアップやロングテールキーワード戦略などの中級者向け施策に挑戦しましょう。より効率的な分析のために、有料SEOツールの導入も検討の価値があります。

最も大切なのは、Googleのアルゴリズム進化に対応するための継続的な学習です。信頼できるメディアで最新情報をキャッチアップし続けることが、あなたのビジネスの検索流入を確実に増やし、成功へと導きます。

本記事で紹介した内容を参考に、今日からできることを始めて、SEOの成果を着実に積み重ねていきましょう!

参考記事:SEO対策のやり方【2025年最新】Google上位表示の12ステップを初心者向けに解説|InnoMark

現場で成果を出す“即戦力”Webマーケターを

最短で育成できる実践型プログラム

Break Marketing Program(BMP)は、

経済産業省や内閣府から認定された、

“現場直結”のWebマーケティングスクールです。

未経験からでも、企業の売上に直結する実践スキルを体系的に学べます。

- ✅ 政府機関からの公式認定|安心して学べるカリキュラム

- ✅ 満足度94%|卒業生のキャリアアップ事例多数

- ✅ 実案件ベースの課題で“即戦力”スキルを習得

- ✅ 法人・個人ともに受講可能|助成金活用で費用負担を軽減

※助成金の適用には条件があります。詳細は無料相談にてご確認ください。

コメントを書く