【広告代理店の中抜き】なぜ起こる?仕組みを理解し費用対効果を20%改善する具体策

- 2025.05.14

- マーケティング

- webマーケティング, 広告代理店, 費用

「広告代理店への支払いが不透明…」 「費用対効果(ROI)をもっと高めたいが、方法がわからない…」 そんな悩みを抱えるマーケティング担当者の方も多いのではないでしょうか。 もしかすると、その原因は「広告代理店の中抜き」にあるのかもしれません。

この言葉に心当たりはあっても、実態や対策はよくわからないまま、大切な広告費が有効活用されていないとしたら大きな問題です。

この記事では、「広告代理店の中抜き」がなぜ起こるのか、その仕組みから、自社の状況を見抜くチェックポイント、そして費用対効果を20%改善するための具体的な対策までを分かりやすく解説します。

本記事を読めば、「中抜き」の不安から解放され、広告費を最適化し、代理店と健全な関係を築きながら成果を出すための実践的な知識が身につきます。 広告運用の透明性を高め、ビジネス成長を加速させる一歩を踏み出しましょう。

なぜ?広告代理店の「中抜き」が起こる構造と3つの背景

広告代理店にウェブ広告運用を委託していると、時折耳にする「中抜き」という言葉。 なぜこのような不透明な状況が生まれてしまうのでしょうか。 この章では、「中抜き」が起こり得る構造的な問題や、関係者の事情など、主な3つの背景を解説します。 この構造を理解することが、問題解決の第一歩です。

そもそも「中抜き」とは?広告業界における定義と実態

「中抜き」とは、仲介者が不透明な形で過剰なマージン(手数料・利益)を取ることです。 広告業界では、広告主の支払額と、実際の媒体費や制作費との間に不自然な差額が生じ、その差額が不透明な代理店利益となる状態を指します。

例えば、100万円支払い、実費70万円+正規手数料10万円の場合、差額20万円の使途が不明瞭だと「中抜き」が疑われます。 不透明な利益上乗せや、いわゆるピンハネも存在します。

もちろん正当な手数料は必要ですが、問題は根拠不明・著しく高額・説明不足の手数料です。 これらは広告主の不信と予算浪費を招きます。

【今日からできるアクション】

自社の広告代理店との契約書や請求書を見返し、「手数料」の項目とその算出根拠が明確に記載されているか確認してみましょう。

構造的な問題点|多重下請け構造と不透明なマージン

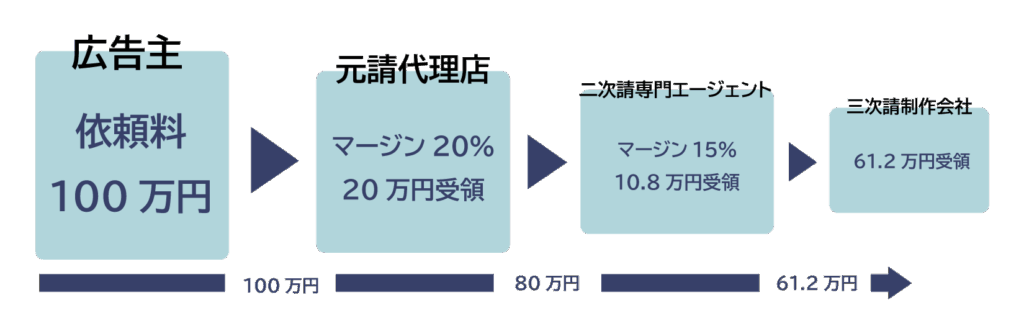

広告業界、特に大規模な業務では、多重下請け構造(一つの仕事が複数の会社を介して再委託されること)が見られます。 これは、ウェブ広告の領域が広範で、各分野に専門業者が存在するため、一概に悪いとは言えません。 しかし、この構造が費用の不透明性を生む一因となることもあります。

このような構造では、各仲介業者がマージンを上乗せするため、広告主の支払額と末端業者の受取額に大きな差が生まれることがあります。 各マージンが適切で透明なら問題ありません。 しかし、中間の業者が付加価値を提供せずマージンだけを取ると、「中抜き」と見なされる原因になります。

特に、契約代理店(元請け)が運用業務の多くを外部に再委託し、その契約内容や費用が広告主に開示されないと、費用の妥当性判断は困難です。 この情報の非対称性が、不透明なマージン、いわゆる中間マージンの温床となります。

【今日からできるアクション】

契約中の代理店に、業務の再委託(外注)の有無や、その場合の体制について確認してみましょう。

代理店側の事情|利益確保のプレッシャーと専門性のブラックボックス化

代理店側の事情も「中抜き」のような状況を生むことがあります。

一つは利益確保へのプレッシャーです。

激しい競争下で、不透明なコストや高めの手数料で利益を確保しようとする場合があります。固定手数料モデルでは改善意欲が低下しがちな側面も。

もう一つは専門性のブラックボックス化。

ウェブ広告は複雑なため、広告主の知識不足に付け込み、説明を避けたり複雑に見せたりして情報を不透明にし、「中抜き」の疑念を招くことがあります。

例えば、専門知識の乏しい担当者が詳細開示のない抽象的なレポート(例:「各種最適化を実施」)を受け取り、後にCPA(顧客獲得単価)高騰の原因が不明だったケースは、この典型例です。

【今日からできるアクション】

代理店からの月次レポートで、「具体的にどのような施策を、なぜ行い、どう変化したのか」が明確に説明されているか確認しましょう。

発注者側の課題|情報不足と丸投げ体質が引き起こすリスク

「中抜き」リスクは代理店側だけでなく、発注者である広告主側にも原因があります。

主な課題は「情報不足」と「丸投げ体質」です。

広告運用の知識や相場観がないと、代理店の提案や見積もりの妥当性を判断できません(例:一般的な手数料20%を知らないなど)。また、目的共有や進捗管理をせず代理店に全てを任せると、コスト意識や成果への責任感が低下しがちです。

発注者自身が主体的に関与し、共に成果を目指す姿勢がなければ、健全な関係は築けません。「中抜き」を防ぎ広告効果を最大化するには、これらの課題認識と改善が不可欠です

【今日からできるアクション】

自社の広告運用に関する知識レベルを客観的に評価し、不足している部分があれば学習の機会を設けることを検討しましょう。

広告代理店の「中抜き」を見抜く5つのチェックポイント

自社の広告運用において、「もしかしたら中抜きされているのでは…」という疑いを持った時、具体的にどこをどう確認すれば良いのでしょうか。

この章では、広告代理店とのやり取りや提出される資料から、「中抜き」の可能性を見抜くための具体的な5つのチェックポイントを解説します。 これらを意識することで、現状を客観的に把握し、問題があればすぐに対処できます。

①請求書・レポートの不透明さ|具体的な項目と金額の妥当性

毎月受け取る広告代理店からの請求書や運用レポートは、費用の透明性を確認する最も基本的な資料です。 ここに不審な点がないか、細かくチェックしましょう。

☑ 請求書の項目が曖昧すぎないか?

「広告運用費一式」だけでなく、具体的に何が含まれるか、詳細な内訳があるか確認します。 媒体費、運用代行手数料、クリエイティブ制作費などが明確に区分されているべきです。

☑ 運用レポートと請求金額が連動しているか?

レポートの広告実績(クリック数、表示回数など)と請求媒体費に大きな乖離はないか。 手数料の計算根拠は明確かを確認します。

☑ 不明瞭な「諸経費」や「管理費」はないか?

具体的な内容が不明なまま高額な諸経費等が計上されている場合、内訳と必要性の説明を求めましょう。

請求書・レポートチェックリスト

| チェック項目 | 確認ポイント | 備考 |

| 請求書に詳細な内訳があるか | 媒体費、手数料、その他費用が明記されているか | 「諸経費」「一式」といった曖昧な表現だけでなく、具体的な項目名があるか確認しましょう。 |

| 各費用の定義が明確か | 手数料の算出根拠は契約通りか、追加費用は事前に合意したものか | 手数料率や固定費など、算出根拠が契約書と一致しているか、二重請求がないか注意しましょう。 |

| レポートと請求金額に整合性があるか | 実際に消化した広告費と請求額が一致しているか | 媒体管理画面の数値と比較できると尚良い。大幅な乖離は要注意です。 |

| 不明瞭な「諸経費」「管理費」がないか | 具体的な使途が不明な費用がないか、事前に説明と合意があったか | 使途不明金は「中抜き」の温床になりやすいため、必ず内訳の説明を求めましょう。 |

| キャンセル料や最低契約期間の条件は明確か | 契約書と照らし合わせ、不当な請求がないか | 契約途中での変更や解約時の規定も事前に把握しておくことがトラブル防止に繋がります。 |

これらの点に疑問を感じたら、遠慮なく代理店に説明を求めることが重要です。 誠実な代理店であれば、丁寧に回答してくれるはずです。

【今日からできるアクション】

今月の請求書とレポートを並べて、上記の表の項目を一つずつ確認してみましょう。

②施策内容と成果の不一致|レポートの数値を鵜呑みにしない分析方法

提出される運用レポートの数値を鵜呑みにせず、実際の施策内容と成果の間に矛盾がないか、深く分析することも重要です。

■ レポート数値は良いが、実際の売上に繋がっていない:アクセス数やクリック数は増加しても、肝心のコンバージョン(CV:成果。例:商品購入、問い合わせ)が増えていない場合、広告のターゲティングやクリエイティブ、LP(ランディングページ:広告のリンク先ページ)に問題がある可能性が。 代理店が「見栄えの良い数字」だけを報告し、本質的課題から目を逸らさせようとしていないか注意が必要です。

■ 施策の具体性が乏しい:レポートの施策が「最適化を実施」といった抽象表現に終始し、「何を」「どう」変更し「どうなったか」の説明が不足している場合、実のある運用がされていない可能性があります。

■ 改善提案がいつも同じ、または全くない:市場や競合は常に変化します。にもかかわらず、改善提案が毎回同じか、具体的な提案がなければ、あなたのビジネスへのコミットメントが低いか、運用スキル不足が疑われます。

レポートを見る際は、表面的な数値だけでなく、その数値が自社のビジネス目標(KGI:Key Goal Indicator:重要目標達成指標)にどう貢献しているのか、具体的な行動と結果の因果関係は何か、という視点を持つことが大切です。

【今日からできるアクション】

直近のレポートで報告された「改善施策」と、それによる「具体的な成果(KPIの変化)」の関連性を説明できるか確認しましょう。

③コミュニケーション不足|質問への対応と提案の質で見極める

広告代理店との日々のコミュニケーションも、信頼関係を測る上で重要なバロメーターです。

■ 質問への回答が遅い、または曖昧:運用に関する質問に対し、回答が著しく遅い、はぐらかされる、専門用語で煙に巻こうとする場合、何か隠しているか、担当者の知識・経験不足の可能性があります。

■ 定例会の内容が薄い、または形式的: 定期的な打ち合わせ(定例会)が、毎回同じ報告だけで具体的な議論や戦略協議がない場合、代理店は現状維持に満足しているかもしれません。

■ 能動的な提案や情報共有が少ない:あなたのビジネス成長を真剣に考えるパートナーなら、新しい広告手法の提案、市場トレンドの共有、競合分析など、積極的に情報提供してくれるはずです。

コミュニケーションは双方向のものです。 あなたからも積極的に質問し、自社の状況や目標を共有することで、代理店の真摯さや専門性を見極めることができます。 例えば、「この施策の具体的な根拠を教えてください。」「この数値を改善するために、他にどんな手段が考えられますか?」といったもう一歩踏み込んだ質問を投げかけてみましょう。

【今日からできるアクション】

次の代理店との打ち合わせの前に、2つ以上の具体的な質問や相談事項を準備しておくことをお勧めします。

④業界標準との比較|適正マージンとサービス範囲の知識を持つ

自社が支払っている手数料やサービス内容が、業界の標準的な水準と比較して妥当なのかを知ることも、「中抜き」を見抜く上で役立ちます。

■ 広告運用代行手数料の相場:一般的に、ウェブ広告の運用代行手数料は、実際に使った広告費(媒体費)の15%~20%程度が相場と言われています。 (※ただし、契約金額やサービス範囲により大きく変動するため、あくまで目安です。例えば、信頼できるマーケティング調査会社のレポートや業界団体のガイドラインなどを参考に、自社の状況と照らし合わせて判断することが重要です。)

■ サービス範囲の明確化:契約手数料の範囲内で、具体的にどのようなサービスが提供されるのか明確にしましょう。 「運用代行」と言っても、キーワード選定、入札調整、広告文作成、効果測定、レポート作成、改善提案など内容は多岐にわたります。 どこまでが基本料金に含まれ、どこからが追加料金か把握しておくことが重要です。

複数の代理店のウェブサイトを見たり、信頼できる業界情報(例:マーケティング関連の専門メディアの記事など)を参考にしたりして、ある程度の相場観を養っておきましょう。 もし現在の契約内容に疑問があれば、他の代理店に相見積もりを取るのも一つの方法です。

【今日からできるアクション】

自社の広告運用代行手数料率を計算し、一般的な相場と比較してみましょう。サービス範囲も契約書で再確認してください。

⑤契約内容の再確認|不利な条項や曖昧な記述はないか?

最後に、基本に立ち返り、広告代理店との間で締結した契約書の内容を改めて確認しましょう。 契約書には、手数料、サービス範囲、レポート義務、途中解約の条件など、重要な事項が記載されています。

- 手数料の計算根拠が明記されているか?

- レポートの提出頻度や記載項目が具体的に定められているか?

- 広告アカウントの所有権はどちらにあるか?(理想は広告主側です)

- 最低契約期間や解約時のペナルティは妥当か?

- 再委託に関する規定はあるか? 代理店が業務の一部を外部に再委託する場合、その事実を広告主に通知する義務や、再委託先の情報を開示する義務などが定められているか確認しましょう。

契約内容に曖昧な点や自社に不利と思われる条項があれば、法務担当者や弁護士などの専門家に相談することも検討すべきです。 契約は双方の合意の証です。内容を正確に理解し、疑問点は契約前に解消しておくことが、後のトラブルを防ぐためには不可欠です。

これらのチェックポイントを通じて現状を把握し、もし「中抜き」の可能性が高いと感じた場合は、次のステップとして代理店との交渉や契約の見直し、場合によっては代理店の変更を検討する必要が出てきます。

【今日からできるアクション】

広告代理店との契約書を再度読み返し、特に「手数料」「アカウント所有権」「再委託」に関する条項を確認しましょう。

代理店との関係における不安やコントロール不足は、社内に専門知識を持つ人材を育成することで解決に繋がります。

Break Marketing Programの法人向けWebマーケター人材養成講座を活用し、広告運用の透明性と効果を最大化できる体制を構築しましょう。

→ 法人向けWebマーケター人材養成講座 詳細・無料個別相談はこちらから

広告代理店の「中抜き」を防ぐ!費用対効果を高めるための厳選5つの具体策

広告代理店による「中抜き」を疑いながら業務を進めるのは、精神的にも大きな負担です。 大切なのは、問題を未然に防ぎ、代理店との健全なパートナーシップを形成しつつ、広告投資の費用対効果を最大化すること。 この章では、そのための具体的な5つの対策を紹介していきます。 これらの対策を実践することで、透明性の高い広告運用を実現し、目標達成に近づきましょう。

対策1|信頼できる代理店の選定と契約内容の徹底確認

「中抜き」を防ぐための最も重要な第一歩は、そもそも信頼できる広告代理店を選び、契約内容を細部まで徹底的に確認することです。

◆ 複数代理店の比較検討: 1社だけの話で決めず、必ず複数の代理店から提案を受け、サービス内容、実績、料金体系、担当者の専門性などを比較します。 各社に同じ要望やKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を伝え、提案の質や透明性を比較しましょう。

◆ 実績と評判の確認:過去の成功事例や、可能であれば既存顧客からの評判(口コミ)を確認します。 特定の業種や広告媒体に強みがあるかも重要な選定基準です。

◆ コミュニケーションの相性:担当者との相性やコミュニケーションの取りやすさも、長期的な関係では見過ごせません。 質問への回答の的確さやレスポンスの速さ、提案内容の分かりやすさをチェックしましょう。

◆ 契約書の精査:契約書は隅々まで目を通し、不明瞭な点や不利な条件がないか確認します。 特に、手数料体系、レポート義務、最低契約期間、解約条件、広告アカウントの所有権は明確に。 疑問があれば契約前に必ず解消し、必要なら修正を求めましょう。

【補足ポイント】

代理店選定では、初期提案だけでなく、契約後のサポート体制や柔軟性も確認しておくと良いでしょう。事業の変化に合わせて迅速に対応してくれるか、トラブル発生時の窓口は明確かなども、長期的な信頼関係構築には重要です。

【実践チェックリスト】

☑ 代理店選定時、サービス内容、実績、料金、担当者の専門性、コミュニケーションの質を比較する評価シートを作成し活用する。

☑ 契約書内の「手数料」「レポート義務」「アカウント所有権」「解約条件」の項目にマーカーを引き、内容を自社担当者複数名で確認する。

対策2|明確なKPI(重要業績評価指標)設定と成果の共有

広告代理店に何を期待し、何を成果とするのかを明確に定義し、共有することが、双方の認識のズレを防ぎ、費用対効果の向上に繋がります。

◆ 具体的なKPIの設定:「売上増」といった漠然とした目標ではなく、「ウェブサイト経由の月間売上〇〇円」「問い合わせ件数〇〇件」「顧客獲得単価(CPA:Cost Per Acquisition)〇〇円以内」など、測定可能で具体的なKPIを設定します。 このKPIは、自社のビジネス全体の目標(KGI)から逆算して設定することが重要です。

◆ KPI達成に向けた共通認識:設定したKPIを代理店と共有し、その達成に向けた戦略・施策・スケジュールについて共通認識を持ちます。 代理店の評価も、このKPIの達成度を軸に行うべきです。

◆ 成果の可視化と共有:広告の成果は、代理店レポートだけでなく、可能なら自社でもGoogle Analyticsなどのアクセス解析ツールで確認。 良い成果も悪い成果も隠さず共有し、共に次のアクションを考える文化を醸成します。

【陥りがちな誤解と注意点】

KPIは一度設定したら終わりではありません。市場環境の変化、自社の事業フェーズ、新商品の投入などに応じて、KPIは定期的に見直し、必要であれば代理店と協議の上で更新していく必要があります。古いKPIのまま運用を続けると、実態に合わない非効率な広告活動になる可能性があります。

【セルフクエスチョン】

☑現在設定している広告運用のKPIは、3ヶ月前、半年前と比較して、今のビジネス状況に本当に合致しているだろうか?

☑ KPIの進捗を代理店とどのような頻度・形式で共有し、評価しているだろうか?

対策3|定例報告会の実施と詳細なレポート提出の義務化

広告運用を代理店に任せきりにせず、定期的なコミュニケーションと詳細なレポーティングを通じて、進捗状況と成果を把握し続けることが不可欠です。

て、進捗状況と成果を把握し続けることが不可欠です。

◆ 定例報告会の設定:最低でも月に一度は定例報告会を設定し、KPI進捗、実施施策と結果、課題、改善策などについて、代理店から直接説明を受ける機会を設けます。 この機会に、報告だけでなく、疑問に答えてもらったり、戦略の調整を行う貴重な時間になります。

◆ 詳細なレポートフォーマットの要求:レポートにはKPI数値だけでなく、媒体ごとの詳細実績(表示回数、クリック数、CTR(Click Through Rate:クリック率)、CV数、CVR(Conversion Rate:コンバージョン率)、CPAなど)、具体的な施策内容、考察、次のアクションプランを記載するよう求めましょう。 可能なら、レポートフォーマットや記載項目について事前に双方で合意しておくとスムーズです。

◆ 疑問点はその場で解消:レポート内容や説明で不明な点があれば、遠慮なくその場で質問し、理解できるまで説明を求めましょう。 「こんな初歩的なことを聞いていいのだろうか」とためらう必要はありません。

【ここが勘所!】

レポートは「受け取るだけ」では意味がありません。必ず内容を精査し、不明点や疑問点は次の定例会までにまとめておき、議論の材料としましょう。

また、レポート内容が前回とほぼ同じ、といった状況が続く場合は、代理店の活動が停滞しているサインかもしれません。

月次レポートに含めるべき必須項目リスト

| カテゴリ | 必須項目例 |

| 全体サマリー | 期間、総広告費、総表示回数、総クリック数、総CV数、平均CTR、平均CVR、平均CPA、KPI進捗率。 |

| 媒体別詳細 | 各広告媒体(Google/Yahoo!/Facebookなど)ごとの上記項目、主要キャンペーン・広告グループ別の実績。 |

| 施策報告 | 当月実施した主な施策(キーワード調整/入札戦略変更/広告文テスト/ターゲティング変更など)とその目的。 |

| 分析/考察 | 数値変動の要因分析、成功要因・失敗要因の考察、市場や競合の動向。 |

| 次月提案 | 次月の具体的なアクションプラン、KPI達成に向けた改善策、新しい施策の提案。 |

【振り返りポイント】

☑ 代理店からのレポートは上記の必須項目リストと比較して、不足している情報はないだろうか?

☑ 定例会は単なる報告会ではなく、双方向の議論の場として機能しているだろうか?

対策4|広告アカウントへのアクセス権限の確保と自社でのデータ確認

広告運用を代理店に委託している場合でも、可能であれば広告アカウント(例:Google広告、Yahoo!広告、Facebook広告マネージャなど)の閲覧権限を自社でも持つようにしましょう。

◆ 透明性の確保:代理店からの報告を鵜呑みにせず、実際に広告アカウントの管理画面で運用状況や実績データを確認できることで、透明性が格段に向上します。 これにより、レポート数値の誤魔化しや不適切な運用を抑止する効果も期待できます。

◆ 迅速な状況把握:代理店のレポートを待たずに、いつでもリアルタイムに近い形で広告のパフォーマンスを確認できるため、問題が発生した場合でも迅速に対応できます。

◆ 学習とノウハウ蓄積:実際に管理画面を見ることで、広告運用の具体的な設定や流れを理解する助けとなり、自社内にノウハウを蓄積する一歩にも。 これは、将来的に一部業務のインハウス化(自社運用化)を検討する際にも役立ちます。

代理店によってはアカウント共有に難色を示す場合もありますが、広告主として当然の権利として、少なくとも閲覧権限は要求すべきです。 契約時に、広告アカウントの所有権が広告主側にあることを明確にしておくことが理想的です。

【補足ポイント】

閲覧権限を持つだけでなく、自社内で誰が、どの程度の頻度でアカウントを確認するのか、簡単なルールを決めておくと良いでしょう。

また、不明な点があればスクリーンショットを取るなどして代理店に質問することで、より具体的なコミュニケーションが可能になります。

【実践チェックリスト】

☑ 広告アカウントの閲覧権限を確保し、最低でも週に一度は主要なキャンペーンの配信状況や成果指標を自社で確認する。

対策5|第三者の専門家による定期的なアカウント診断の導入

自社だけで代理店の運用状況を評価するのが難しい場合や、より客観的な視点からのアドバイスが欲しい場合には、第三者の専門家(セカンドオピニオン)による広告アカウントの診断を定期的に導入することも有効な対策です。

◆ 客観的な評価:現在の代理店の運用方法、アカウント設定、施策の妥当性などについて、利害関係のない第三者の専門家が客観的に評価。 自社では気づかなかった問題点や改善の機会が発見されることがあります。

◆ 新たな視点と提案:別の専門家の意見を聞くことで、新しい施策のアイデアや、より効率的な運用方法など、現状を打破するための新たな視点が得られる可能性があります。

◆ 代理店への牽制効果:定期的に第三者のチェックが入ることを代理店が認識していれば、より緊張感を持って質の高い運用を心がけるようになるという牽制効果も。

第三者の専門家として、独立系コンサルタントやセカンドオピニオンを提供する別代理店が考えられます。費用は診断範囲等で変動しますが、課題明確化や改善が見込めるなら検討価値はあるでしょう。選定時には実績・専門性・中立性の確認が重要です。

例:ヴァンテージマネジメント株式会社|インターネット広告の専門家として、外注されている広告の状況を第三者の視点で分析し、的確なアドバイスを提供するセカンドオピニオンサービスを展開しています。

これらの対策を着実に実行することで、代理店と健全な関係を築き、広告予算の最大活用を目指しましょう。

【陥りがちな誤解と注意点】

セカンドオピニオンは万能ではありません。診断結果を鵜呑みにせず、自社の状況や現在の代理店との関係性も考慮し、建設的な改善に繋がるように活用することが大切です。

診断結果を一方的に現在の代理店に突きつけるのではなく、共に改善策を協議する材料として用いる姿勢が望ましいでしょう。

【次のステップへ繋げるヒント】

・もしセカンドオピニオンを検討するなら、まず何を明確にしたいのか(例:アカウント設定の妥当性、KPI達成のための戦略、レポート内容の評価など)、診断の目的を具体的にリストアップしてみる。

まとめ|広告代理店との健全なパートナーシップで、ビジネス成長を加速させよう

広告代理店の「中抜き」は、多くの企業担当者が抱える根深い問題です。 しかし、その構造や背景を理解し、適切な対策を講じることで、不透明な費用発生のリスクを大幅に軽減できます。

本記事で紹介した「中抜きが起こる背景」「見抜くためのチェックポイント」「具体的な防止策」を実践することで、まずは「中抜きされているかもしれない」という日々の疑念やストレスから解放され、より本質的で創造的なマーケティング業務に集中できる環境を整えましょう。

これらの知識は、あなたの広告費用対効果を20%改善するという目標達成を力強く後押しするはずです。

そして、単にコストを削減するだけでなく、支払う費用に対して正当な価値を提供してくれる信頼できる広告代理店と、WIN-WINのパートナーシップを築くことが重要です。

透明性の高い広告運用を実現し、費用対効果を最大化することで、自社のビジネス成長を加速させ、社内での評価やご自身の市場価値を高めるための一歩を踏み出しましょう。

将来的には、自社に確かなマーケティングノウハウを蓄積し、より主体的な戦略実行を目指すことも、企業の持続的な成長には不可欠です。この記事が、あなたが抱える課題を解決し、より成果の出る広告運用を実現するための一助となれば幸いです。

広告代理店との健全な関係を築きつつ、将来的には自社での主体的なマーケティング実行を目指したい、そのために社内の専門知識・スキルを高めたいとお考えなら、専門人材の育成が鍵となります。

Break Marketing Programの『法人向けWebマーケター人材養成講座』で、広告運用の透明性と費用対効果を自社でコントロールできる実践的なスキルを体系的に身につけませんか?

本講座の詳細、および貴社の人材育成に関する無料個別相談については、下記リンクよりご確認ください。まずはお気軽にご相談いただき、課題解決への第一歩を踏み出しましょう。

→ 法人向けWebマーケター人材養成講座 詳細・無料個別相談はこちら

[…] […]